2016年9月号 [Vol.27 No.6] 通巻第309号 201609_309003

インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったこと 15 より正確な生態系の炭素収支モデルを目指して—ポイントは呼吸や複雑な影響の解明—

- 伊藤昭彦さん

地球環境研究センター 物質循環モデリング・解析研究室 主任研究員 - インタビュア:仁科一哉さん(地域環境研究センター 土壌環境研究室 主任研究員)

国立環境研究所地球環境研究センター編著の「地球温暖化の事典」が平成26年3月に丸善出版から発行されました。その執筆者に、発行後新たに加わった知見や今後の展望について、さらに、自らの取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている研究が今後どう活かされるのかなどを、地球環境研究センターニュース編集局または低炭素研究プログラム・地球環境研究センターなどの研究者がインタビューします。

第15回は、伊藤昭彦さんに、陸域生態系モデルの開発や炭素収支の把握に重要となる土壌や生態系の呼吸量についてお聞きしました。

- 「地球温暖化の事典」担当した章

- 4.3 地球システムモデル / 6.4 呼吸とバイオマス / 6.5 陸上生物(動物、土壌微生物、ほか)

- 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと

- 気候工学による生態系への影響と温暖化による土壌への影響

目次

幸運にも恵まれた全球陸域生態系モデルの開発

- 仁科

-

伊藤さんは、数理モデルを主な研究手法として、気候変動と生態系とのかかわりについて一貫して研究を行ってきました。この研究分野にかかわるきっかけと、その動機について教えて下さい。

- 伊藤

-

私は陸域生態系のコンピュータシミュレーションモデルを使って、主に地球温暖化に対する陸域生態系の応答や、それを緩和策や適応策の評価に使う研究を現在進めています。なぜそういう研究を始めたかというと、まず、実家が山林を所有していて、子どもの頃から森林に慣れ親しんでいたということがあります。大学は、名古屋大学林学科に入学しました。将来は研究者ではなく公務員になろうと考えていたのですが、名古屋大学で思わぬ出会いがいくつかあり、今に至っています。まず、林学科には地球環境についても研究している先生がいらして、そういう人たちの影響を受けました。1997〜1998年はちょうど地球温暖化に対して世間の注目が高まり始めた頃で、面白そうだなと思いました。次にモデルに興味をもったきっかけは、在学中に受けた集中講義でした。そこでは、数理生態学で著名な篠崎吉郎先生が生物の個体数やバイオマスのダイナミックな変化を、ロジスティックモデルという数理的なモデルを使ってシンプルかつ論理的に表現できることを懇切丁寧に説明され、感銘を受けました。その後、さらに運命的な出会いがありました。大学院進学時に、陸域生態系モデルの第一人者である筑波大学の及川武久先生を紹介していただきました。及川先生のもとで勉強できたのが、現在に至る最大の転機だったと思います。当時はコンピュータの能力も低く、使用できるデータも少なかったのですが、陸域生態系の炭素循環モデルを作り、現在につながる研究を始めました。

- 仁科

-

当初はサイトスケールだったと思いますが、伊藤さんは現在、全球を対象としたモデルを使っています。どういうところから大きなスケールの方に研究が移っていったのですか。また、気象学の人たちとうまく連携されていますが、気候モデルの研究者と協働し始めた経緯を教えてください。

- 伊藤

-

それまで、気象学、生態学、社会学など個別の分野で研究を進めていたものを、統合したプロジェクトが必要ということで、1990年頃、地球圏-生物圏国際協同研究計画(International Geosphere-Biosphere Programme: IGBP)が始まりました。IGBPのなかにグローバル解析、解釈及びモデリング(Global Analysis, Integration and Modelling: GAIM)という、地球システムを統合してデータ解析をしていくプロジェクトがあり、及川先生がGAIMの日本の代表者で、定期的にGAIM研究会を行っていました。その研究会は当時としては非常に学際的で、さまざまな研究分野の人が参加していて、そこへの参加を通じて気象学の研究者と知り合いになりました。当時、気象学ではすでに全球モデルが作られていましたが、生態学の方では、炭素循環がまだよく理解されていなかったので(日本には)そういうモデルがありませんでした。こうした背景により、及川先生から博士号の論文テーマとして、地球全体の陸域生態系のモデルを作るという課題が与えられました。

- 仁科

-

生態系モデルではいろいろなものを扱わなければなりませんし、さまざまな分野の知識が必要です。モデルを作るうえで一番大変だったのはどういうところでしたか。

- 伊藤

-

陸域でのエネルギーや水の流れという物理的なところを最初に作り、そこから生物的な部分を積み上げていきました。物理的な分野はそれまであまり勉強していなかったので、独学でした。ですから、物理的な部分をプログラムにしていくというところが最初のギャップでした。しかしそこでもまた、とても幸運なことがありました。大学内の異なる学問分野の人たちによる、ミニIGBPのような学際的プロジェクトが始まり、そのプロジェクトの助手として三枝信子さん(現地球環境研究センター副センター長)が来られ、三枝さんから微気象学について教えていただきました。そういうラッキーな面があってなんとか乗り越えられました。

呼吸モデルの高度化を目指す

- 仁科

-

“呼吸とバイオマス” の章で、呼吸が生態系のなかの炭素収支に大きな役割を果たしていると書かれています。この呼吸は成長呼吸と維持呼吸という二つに分けられることが紹介されています。成長呼吸と維持呼吸のメカニズムは1960年代には既に専門家の間にはあったものと思いますが、最近の研究の進展について教えてください。

- 伊藤

-

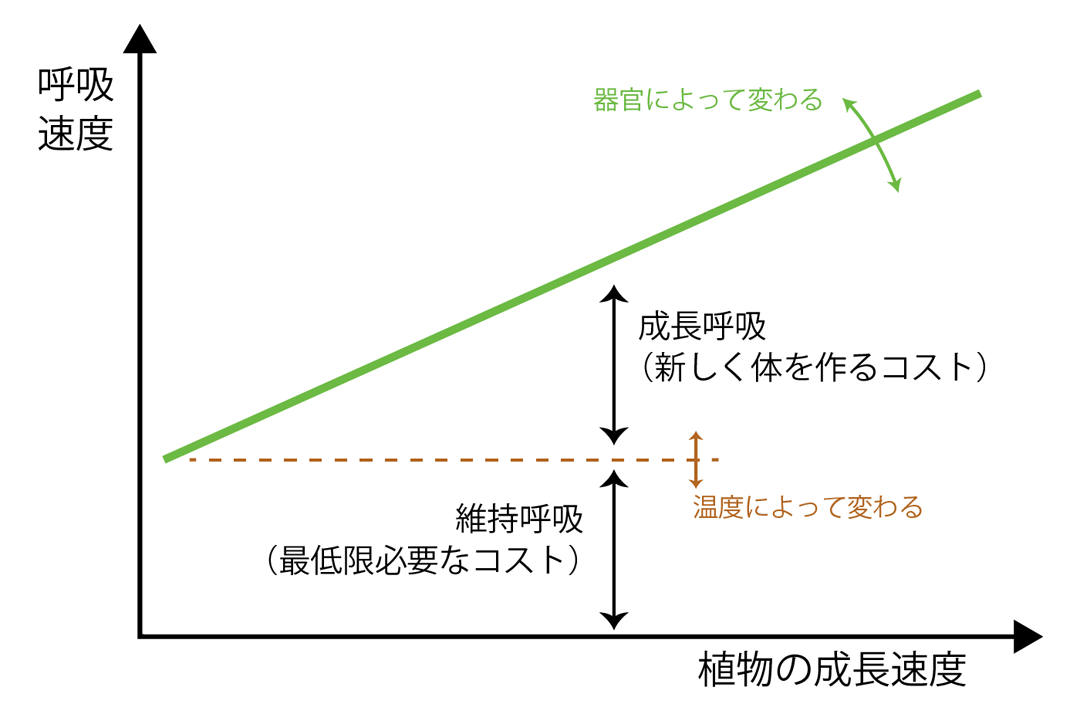

呼吸量は植物のサイズに必ずしも正比例して増えるのではなく、植物が成長する速さに比例して増える部分とバイオマスに比例して増える部分があるという成長解析の結果から、1970年頃に成長呼吸と維持呼吸という概念がでてきたらしいです(図)。生態系の炭素収支の微妙な量を考えるとき、植物や微生物の呼吸量をきちんとおさえなければなりません。モデルを作り始めた頃は呼吸量をどう計算していいかよくわからなかったのですが、再び、ラッキーなことがありました。筑波大学内の植物生理生態学の先生の研究室で呼吸を研究している大学院生がいて、相談にのってもらいました。成長呼吸、維持呼吸をモデルに組み込むことは90年代くらいから始まっていて、私もモデルに入れました。ここまではすんなりといったのですが、その先は20年くらい呼吸のよりメカニスティックなモデル化は進んでいません。原因はいくつかありますが、呼吸というプロセスそのものに難しさがあります。光合成は材料がCO2と決まっていますが、呼吸は、糖分、アミノ酸、タンパク質、脂肪など体のなかのありとあらゆるものを使い、何を材料にしているかによって呼吸量が変わってきます。さらに呼吸は、細胞内の三つの複雑なプロセス(材料をエネルギーに変える解糖系、TCA回路、電子伝達と呼ばれる過程)で行われ、どこがネックになっているのかをなかなか決められないのです。そういう訳で成長呼吸と維持呼吸のシンプルなモデルのまま現在に至っています。これを問題視している人は多く、陸域モデルの人たちが、呼吸モデルを高度化するためのワークショップを開いて話し合っていますし、実際少しずつ進んではいます。国立環境研究所では、私もメンバーになり、生物多様性研究プログラムのなかで、呼吸のモデルの改良を進めています。

図呼吸モデルの概念図。維持呼吸と成長呼吸の考え方を示す。呼吸速度が温度や器官(葉、幹、根など)によっても変わりうる点に注意

土壌呼吸のモデルの精度向上に何が重要か

- 仁科

-

陸域最大の炭素プールである土壌呼吸ですが、土が呼吸するという表現はよく考えると面白いです。呼吸というのは同化産物の異化、つまり分解そのものです。これは産業界でいうところの静脈産業にあたると考えていて、研究としても動脈産業にあたる光合成の様な生産的なところと比べると華やかさに欠けるように思います。ところが、それが将来のCO2収支にとって重要なファクターであるというのは、とても興味深いことだと思っています。土壌呼吸で今どういうことがトピックになっているのでしょうか。

- 伊藤

-

陸域生態系の正味の炭素収支を決めるうえで、土壌呼吸量を把握するのは重要なことですが、光合成が決まればそれに従って呼吸量も決まるだろうといった従属的な扱いをしている人が結構います。実際には、土壌呼吸は、プロセスとして別個に扱うべきです。ところが、土中の根や微生物に関するプロセスを見ていくのは非常に難しいので、モデル化は遅れています。それどころか、モデルで計算した植物の根の呼吸量の検証はとても困難です。野外で根の量やその呼吸量を測るのは難しいので、データが少ないのです。土壌呼吸量をいくつかのモデルで比較するとばらばらの結果が出てきて、モデルの信頼性をゆるがすようなことになりかねません。どうにかして土壌モデル、それを含めた地下部のモデルの精度を上げていく必要があると思っています。

- 仁科

-

私自身もモデルを使って将来予測するような研究をするようになり、知見が少ないところは数理的なモデル化が弱いということがすぐにわかりました。

- 伊藤

-

たぶんモデルの専門家だけが頑張っても完全に解決するのは難しいでしょう。現場で土壌の研究をしている人たちにプロセスの解明をしてもらい、その結果をモデルの人たちが勉強して、モデルにとり入れていくことが重要でしょう。

森林火災と気候変動の因果関係は?

- 仁科

-

“陸上生物” の章では、気候変動が起きたときの生育地の移動・損失、季節性の変化(花の咲く時期の変化)、害虫の増加などがあげられています。『地球温暖化の事典』の中では書かれていませんが、近年、世界各地で起きている森林火災と気候変動との因果関係はどのように考えていますか。

- 伊藤

-

森林火災は撹乱と呼ばれているものの一つで、気候変動がなくても起こるプロセスです。たとえば森林に雷が落ちて、そこが起点となって火が広がっていきます。自然に起こるものが、気候変動によって頻度が高まったり、大火災が起こりやすくなったりしているかというのは簡単にはいえないのですが、おそらく気候変動によって気候の振れ幅が大きくなると、火災の発生状況に影響する可能性はあると思います。たとえば可燃物が貯まりやすくなっているというのは、確かにあると思います。管理放棄されたところに可燃物が貯まるだけではなく、CO2の施肥効果で森林の成長がよくなり、炭素ストックが増加し、可燃物が増えて森林火災が起こりやすくなる可能性があるでしょう。私のモデルのシミュレーションのなかにも森林火災は簡単な形で入っており、概して将来的には火災が増加する傾向になっています(写真)。

写真アラスカ・フェアバンクス近郊の火災跡地。北方林は現在でも火災が多いが、温暖化によりさらに増加すると予想されている。焼けたトウヒが立ち枯れて残っており、地表にはヤナギランなどが生えている。2009年7月30日撮影

- 仁科

-

森林火災は、可燃物がどれくらいあるか、乾燥、干ばつがどれくらい頻発するか、この二つがキーワードになっていて、そこから確率論的に燃えるか燃えないかという要素が入っていくのですが、今の予測だと増えていく可能性が高いということですね。

- 伊藤

-

今のモデルはある場所にどれくらい可燃物があるか、一年のうちどれくらいの間乾燥するかなど非常に簡単な条件で火災の起こりやすさを判定していますが、人間活動による別の影響もあるため、まだ、現在の森林火災すらきちんと再現できているという確証がありません。過去も将来もまだ不確実性が大きい感じです。

温暖化による生物生態系への影響のモデル化の難しさ

- 仁科

-

“陸上生物” の章では、多くの知見、そして不確かな知見が多いなかで原稿を執筆するにあたり、内容の取捨には苦労されたかもしれません。たとえば2011年のNature Climate Changeには、Sheridan & Bickfordに、温暖化によって哺乳類を含む陸上生物の個体サイズが小さくなるのではないか、という内容の個別研究を集めたレビュー論文が発表されました。実は、これも呼吸にかかわる現象です。温暖化によって動物の呼吸が増加し、体サイズが小さくなる可能性を指摘しています。これは、恒温動物では、同じ種を比較すると寒いところほど体サイズが大きいという、有名なベルクマンの法則にかかわる経験的事象です。この論文の中では、生態系の中である生物の個体サイズが小さくなると、それによって間接的に他の生物に影響を及ぼすことが示唆されています。このシリーズの五箇公一さんへのインタビューの中でも触れられていましたが、生物多様性への影響をモデル化・予測することが難しいのは、このような影響の連鎖が含まれるからだと思います。

- 伊藤

-

生態系は食物連鎖がありますので、その影響を全部入れてモデル化するのはとても難しいですし、まず、理解するだけでもかなりやっかいなことです。陸域生態系のモデルの研究者は世界に何十人もいますが、植物以外のものを組み込むというのはなかなかできていません。ただし、実験的には少しずつ知見が集まりつつあります。野外でCO2濃度を高めてそのなかで植物を育てるFACE(Free Air CO2 Enrichment)実験の例があります。FACE実験では、CO2濃度が上がるので植物の成長はよくなるのですが、根からの栄養塩の吸収が追いつかないため、窒素濃度が下がってしまいます。つまり栄養価が低くなってしまうので、それを食べる昆虫の幼虫は今までと同じ量を食べても栄養がとれなくなり、成長が悪くなるらしいです。そうすると動物にも影響が及んでいきます。それらをモデルに組み込んで再現できるかというと、なかなか難しいです。自然界で起こっていることをまず見て、知見を積み上げていかないとできないと思います。

- 仁科

-

気候変動だけではなく、生態系にとってはCO2濃度が上がるだけでいろいろなリスクがあります。

- 伊藤

-

CO2濃度が上がると、植物は光合成しやすくなるため、今度は気孔を閉じ気味にして蒸散で失われる水分をセーブしようとします。蒸散が減ると失われる気化熱の量も少なくなるので植物が暖まりやすくなります。また、FACEのなかで育てた植物にはやたらと昆虫がつくようになったという話を聞いたこともあります。このように、思いもよらないことが生態系のなかで起こる可能性があります。

生態系における適応策

- 仁科

-

“陸上生物” の章の最後に適応策とリスク管理についてまとめられていますが、生態系はとても大きいですし、扱いの難しさから、積極的に対策を講じるというより、どうしても受け身になってしまいます。生態系においてすでに実践されているような適応策があれば教えて下さい。

- 伊藤

-

生態系は非常に広大なので、適応策を講じることが現実的なのか、あるいはコストに見合うことなのかと私は懐疑的ですが、適応策について調べてみると、例がないわけではないです。カナダなどで、気候変動に即した林業をして、温暖化してもこれまでと同じように育ち木材がとれることを目指す研究はされているようです。また、温暖化すると標高が高い方に生物が移っていきます。それがスムーズにいけば、自然界で適応できたことになるのですが、実際には道路や都市、山があったりして、生物の移動が妨げられます。それを、生物が移動できるよう回廊(コリドー)を造るというのがあります。しかしこれは、副次的な問題が生じるようです。人間の手によって生物を移動させてしまうと、それは外来種の侵入と同じことになってしまい、元あるところの生物多様性を乱してしまうことになりかねません。

- 仁科

-

ほかの研究分野の方と一緒に仕事をすると、適応というのは研究的にも行政的にも気候変動のなかでは重要な位置を占めているのに、生態系側からはなかなか話題に入っていけません。どうするべきなのかなということをいつも考えて研究しています。

- 伊藤

-

適応は、私が想像していたよりももっと範囲が広いみたいで、ゲリラ豪雨のような極端現象に対する対策も適応に含まれるようです。その例にならえば、先ほど出た森林火災増加への対策なども適応といえるかもしれません。

- 仁科

-

これまでお話を聞いていて、生態系は不確実性が大きいというのが難しい点ですが、研究としては不確実性を縮めていくことと、不確実性があるなかでも何か訴えていかなければいけないというところがあると思いました。

気候工学による生態系への影響と温暖化による土壌への影響を書きたい

- 仁科

-

最後に、次回、『地球温暖化の事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。

- 伊藤

-

執筆当時にはなかった話題がいくつかあります。一つは、気候工学(ジオエンジニアリング)という、人為的な方法による気候変動の抑制です。私自身は気候工学の研究を専門的に行っているわけではありませんが、気候工学を実施したときの生態系への影響をモデルで評価しました。その他にもバイオ燃料の利用など、今までとは違う温暖化対策をしたときの影響も入れられればいいかなと思います。もう一つは、温暖化による土壌へのさまざまな影響です。とくに、永久凍土が融けたらどうなるかといったところも書けたらいいと思います。

*このインタビューは2016年7月5日に行われました。

*次回は塩竈秀夫さん(地球環境研究センター 気候モデリング・解析研究室 主任研究員)に永島達也さん(地域環境研究センター 大気環境モデリング研究室 主任研究員)がインタビューします。