条約に基づく国家目録

目録と報告にあたっては、以下のようなステップに従うことがグッドプラクティスとされています。

(1) 3つのアプローチにより各土地利用分類における土地面積を推定

以下の6つの土地利用分類について、期初と期末の土地面積を推定します。(土地利用分類参照)

- 森林

- 農地

- 草地

- 湿地

- 開発地

- その他の土地

なお、「森林」の土地利用分類については、以下のように説明されています。

| 「森林」は、国家温室効果ガス目録における「森林」の定義に用いられている閾値と一貫性のある木本性植生のある全ての土地を含む。国家レベルで、「管理」と「非管理」に、またIPCCガイドラインに示されている生態系タイプにより細区分される。また、現在の植生が「森林」の閾値に達していないが、閾値を超えることが予想されるシステムも含まれる。 |

(2) LULUCF関連カテゴリについてキーカテゴリ評価を実施

キーカテゴリー評価の方法として、以下の3つの方法が示されています。

- レベル評価

- トレンド評価

- 定性分析

(3) ティアレベルに適する排出・吸収係数と活動データという点で、要件を満たしていることを確認

各カテゴリにおいて、適切なティアレベルを確認します。なお、ティアレベルは、一般的には、以下の3つになっています。

- ティア1:デフォルトの排出係数を用いて基本的な方法によるアプローチ

- ティア2:ティア1と同様の方法であるが、国固有の排出係数と活動データを適用するアプローチ

- ティア3:高度な手法と詳細な固有データを用いるアプローチ

(4) 排出量・吸収量の定量化と各推定における不確実性の推定

温室効果ガスの排出量及び吸収量について推定します。(算定方法参照)

土地利用分類の変化(例えば、「森林のままの土地」や「森林に変化した土地」など)別に、以下の5つの炭素プールについて炭素蓄積変化を算定します。また、窒素施肥からのN2O排出や、土壌排水によるN2O排出等も算定します。

- 地上部バイオマス

- 地下部バイオマス

- 枯死木

- リター

- 土壌有機炭素

排出量及び吸収量の推定方法は、土地利用分類変化別に、第3章に詳しく示されています。

(5) 報告表を用いた排出・吸収推定量の報告

報告表を用いて、温室効果ガスの排出・吸収推定量を報告します。

なお、条約報告用の共通報告様式(CRF:Common Reporting Format)は、2003年のCOP9決議の附属書に示され、各国は、2005年の条約報告において条約CRFを試行することになっています。なお、京都議定書用のCRFは、2004年6月に開催されたSBSTA20において検討されました。

(6) 推定に用いた全ての情報の文書化と保管

国家の温室効果ガスの排出・吸収の推定量算定に用いた全ての情報の文書化と保管を行います。 第3章において、各カテゴリ別に、文書化等に関する説明が示されています。

(7) 品質管理、検証、専門家によるピアレビューの実施

温室効果ガスの排出・吸収の推定量について、品質管理等を実施します。第3章において、各カテゴリ別に、品質管理/品質保証に関する説明が示されているほか、第5章では、全般的なガイダンスもまとめられています。

(▲このページのTOPへ戻る)

条約に基づく目録の算定及び報告における主なポイントは、以下のとおりです。

(1) 土地利用分類

国土の全ての土地を、6つの土地利用分類のいずれかで報告することとされています。土地面積の報告方法としては、以下の3つのアプローチが示されています。

(a)アプローチ1 基本的な土地利用データ

(期初と期末の面積のみを示します)

アプローチ1の例

(GPG-LULUCFより引用)

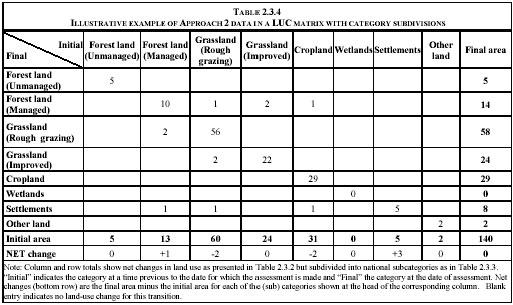

(b)アプローチ2 土地利用と土地利用変化のデータ

(期初と期末の面積と土地利用分類間の異動面積を示します)

アプローチ2の例

(GPG-LULUCFより引用)

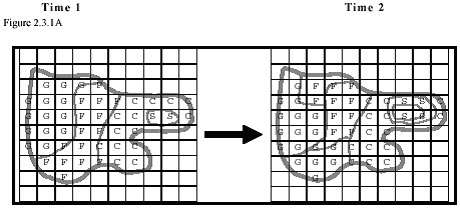

(c)アプローチ3 地理的に明示された土地利用データ

(グリッド・セルまたはポリゴンにより、土地利用面積とその異動を示します)

アプローチ3の例

(GPG-LULUCFより引用)

(2) 算定方法(デフォルト法、ストックチェンジ法)

温室効果ガスの排出量及び吸収量の一般的な算定方法として、以下の2つが示されています。

- デフォルト法:炭素蓄積量の増加量から減少量を差し引くことにより、変化量を算定する方法

- ストックチェンジ法:2時点における炭素蓄積量の絶対量の差を算定する方法

(3) キーカテゴリ

一般的に、より高度な方法を用いると不確実性は低減しますが、高度な方法はデータ収集に多くのレベルの高いリソースが必要とされるため、あらゆる排出源及び吸収源のカテゴリに対して高度な方法を用いることは現実的ではありません。そのため、目録全体の不確実性に最も影響するカテゴリを特定して、リソースを効果的に利用することがグッドプラクティスとされています。このようなカテゴリを「キーカテゴリ」と呼びます。キーカテゴリ評価を行うことは、目録全体の不確実性を管理する上で、重要な役割を果たします。

(4) ティアレベル

ティアレベルは、算定方法の高度さや、使用する活動量データや排出/吸収係数の詳細さや固有性を示します。数字が小さいティアレベルは、デフォルトのデータや単純な公式を用いるアプローチであり、数字が大きいティアレベルは、固有のデータやモデル等を用いるアプローチです。

高いティアレベルを用いることは、不確実性を低減させますが、より多くのレベルの高いリソースが必要とされるため、あらゆる排出源及び吸収源のカテゴリに対してこのような方法を用いることは現実的ではありません。そのため、GPG-LULUCFでは、各カテゴリにおいて、ティアレベルを決定するためのディシジョン・ツリーを示しています。

(▲このページのTOPへ戻る)