「かけがえのないこの場所で、これからも」 令和7年度エコスクール・地球環境モニタリングステーション—落石岬見学会報告

○はじめに

今年も地球環境モニタリングステーション落石岬(以下、落石岬ステーション)を舞台にエコスクールが開催されました。エコスクールは、北海道根室振興局と根室市が6月の環境月間に合わせて開催するもので、国立環境研究所(以下、国環研)は1998年から、近隣の小学生を対象に落石岬ステーションの見学会を実施しています。今年のエコスクールは、5月13日(火)と6月3日(火)の日程で開催され、根室市立海星学校と根室市立おちいし義務教育学校の5、6年生 計11名が参加しました。

○事前授業で落石岬ステーションを知る(5月13日)

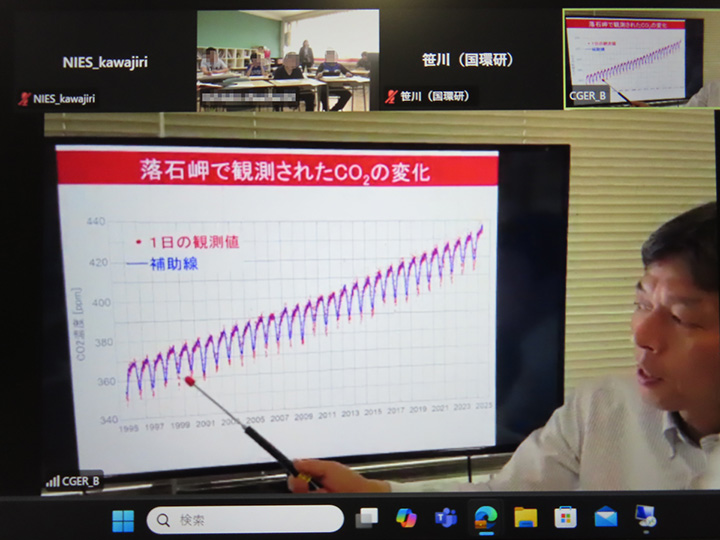

今回のエコスクールでは、落石岬ステーション見学当日に向けた事前学習の場として、両校と国環研のあるつくば市をオンラインで繋いで事前学習会が開催されました。国環研地球システム領域の町田特命研究員より、地球温暖化の仕組みから、落石岬ステーションで何を観測しているのか、なぜ落石岬に観測施設が建てられたのか、等について授業が行われました。

実際に落石岬ステーションで観測された30年分の二酸化炭素(CO2)濃度のグラフを前にクイズが出されると、子どもたちは頭を悩ませながらも自分なりの考えを積極的に発言していました。自由質問の場では、海に流れ込むゴミの話題や海の色が変わって見える現象など、様々な疑問をここぞとばかりに町田特命研究員に尋ねる場面も見られました。子どもたちの目に映る世界、そして環境問題が子どもたちにさえ影響を及ぼしている瞬間を垣間見た気がしました。

「二酸化炭素を出さない工夫と自然を大切に!」というメッセージとともに、エコスクール当日は実際の観測現場を確かめてみよう!というワクワクを胸に会は締めくくられました。

○待ちに待ったエコスクール当日(6月3日)

そして迎えたエコスクール当日。この時期の道東エリアは霧深いことを聞いていましたが、この日は天気も良く、気温は10℃くらい。北風が少しひんやりと心地良く感じました。落石岬ステーションまでの道は、「おちいし岬パス」と呼ばれるフットパスが整備されており、サカイツツジ群生地や落石岬灯台を歩いて訪れることもできます。我々は、無数のエゾシカの歓迎を受けながら、落石岬ステーションへと向かいました。

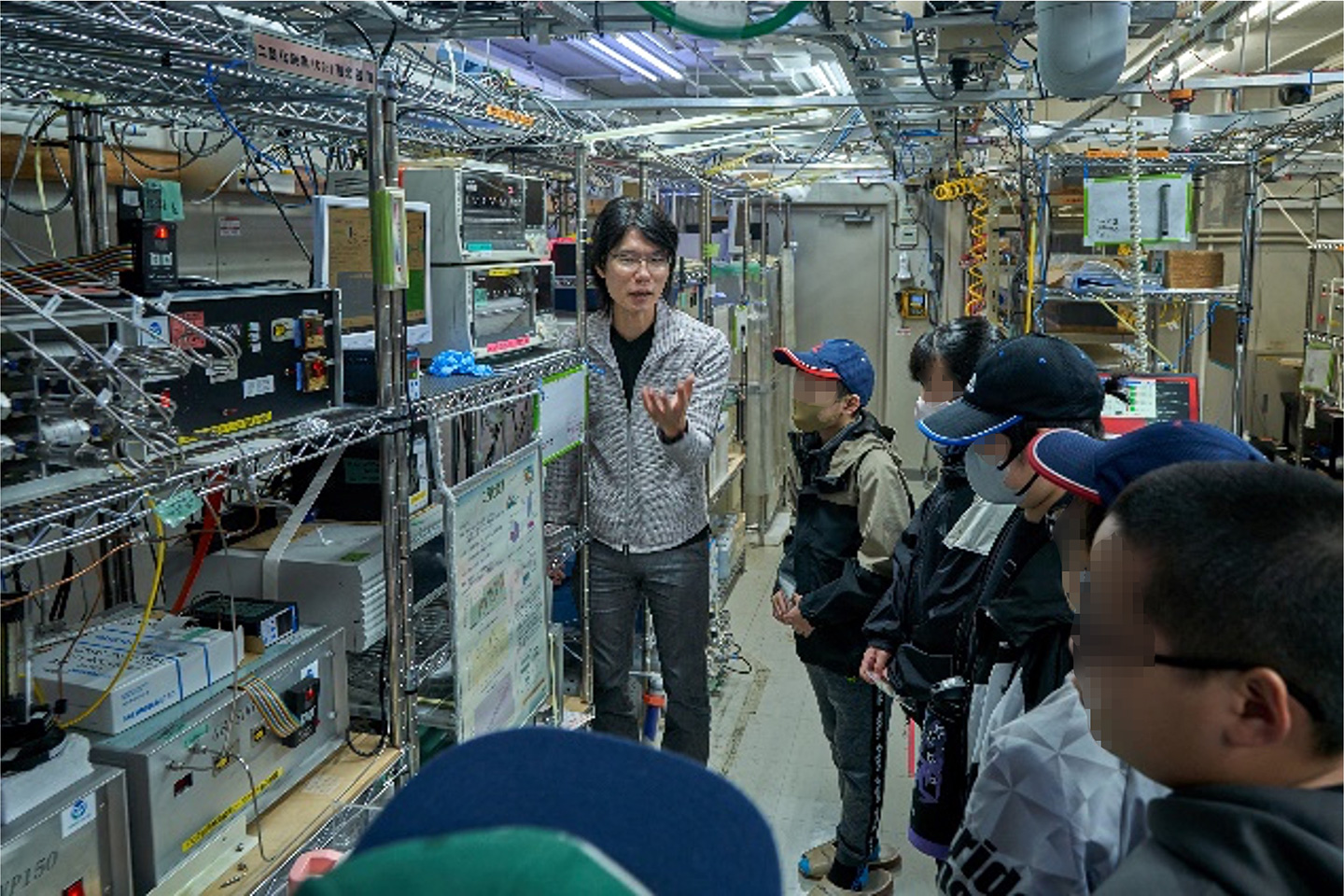

ほどなく、元気いっぱいの子どもたちが到着してエコスクールが始まります。はじめに笹川主幹研究員より落石岬ステーションの概要説明がありました。高さ50メートルに及ぶ観測タワーを前に圧倒されます。子どもたちは笹川主幹研究員の解説に耳を傾けながら、タワー上部から採取された空気がステンレスの管を通って建物の中に引き込まれている様子を注意深く目で追っていました。次はいよいよ建物の中に突入です。

建物の中は、様々な種類の温室効果ガスを測定する装置がびっしり。採取された空気が絶えずポンプで測定機器に供給されているので、思いのほか騒々しい室内ですが、子どもたちは笹川主幹研究員の説明を真剣な眼差しで、時折うなずきながら聞いていました。落石岬ステーションで採取した空気の一部は、国環研で詳しく分析するためガラス容器に自動で保存されます。これが大気のタイムカプセルと聞いた子どもたちは目を輝かせて装置を見つめていました。

・海がCO2を吸収する?実験に挑戦

今回、参加した児童の中には、昨年オンラインで開催したエコスクールに参加したことのある児童もいたため、初めて参加する児童と、2回目の参加となる児童へそれぞれ別のメニューが用意されました。

初めて参加する児童は、事前授業で聞いた、海が空気中のCO2を吸収したり放出したりする様子を実験で体験します。隣の倉庫棟へ場所を移し、BTB溶液を利用して海水は青色(弱アルカリ性)、CO2が水に溶け込むと黄色(酸性)になる説明を受けました。実際に町田特命研究員が青色を示す海水を入れた小瓶へ息(CO2)を吹き込み、蓋を閉めて振ると海水が黄色へと変わり、子どもたちからは歓声があがりました。CO2が海水に吸収されたことを確認したあと、黄色になった海水の小瓶に新鮮な空気を入れ替え、再び瓶を振ると海水がCO2を放出し、また元の青色に戻ることも確認しました。

その後、ひとりひとりに青い海水が入った小瓶が渡されると、何度も息を吹き込んだり、色の変化を隣同士で見比べたりなど、海水がCO2を吸収・放出する様子を楽しみながら体験していました。

・観測データが世界を動かすとき

2回目の参加となる児童には、観測データがどのように社会に役立っているかという少し踏み込んだ授業が行われました。はじめに落石岬ステーションと同じく、温室効果ガスの濃度を測定している波照間ステーションが紹介されました。波照間ステーションは、沖縄県の最南端・波照間島にある観測施設で、落石岬ステーションとは正反対の場所に位置していますが、どちらも空気がきれいで、都市や工場などの人為的な影響を受けないという共通点があります。子どもたちは、事前授業の内容を思い出しながら、遠く離れた波照間島との繋がりも感じている様子でした。

次に町田特命研究員から1本の論文が紹介されました。世界的に権威のある学術雑誌「Nature」に掲載されたもので、波照間ステーションでの大気観測データによって、フロン類の中でも特にオゾン層の破壊をもたらす物質である、トリクロロフルオロメタン(CFC-11)の放出量が2013年から中国東部で増加している可能性を明らかにしたという内容です。この発表を受けて違法なCFC-11生産に対する中国国内での規制強化がなされました。

地道にデータをとり続けたからこそ、環境問題の原因を突き止めることができ、さらに世界の政治を動かすことだってできる。落石岬ステーションでの観測データが、世界を動かす大きな役割があることを実感した子どもたちでした。

・小学校での授業の様子

落石岬ステーションでの見学を終えると、子どもたちはおちいし義務教育学校に戻り、身近にできる地球温暖化対策や今日の気付きなどをグループワークで共有しました。なかには、冬に降った雪を夏に利用できればエアコン使用を抑えられるかもしれない!といった地域の自然を活用する意見もあり、地球温暖化対策を身近なものとして捉え、向き合う姿を垣間見ることができました。

○おわりに

普段、私たちは事務職員として研究所で働く人を支える仕事をしており、研究に直接携わる機会のない事務職員も多くいます。調達手続きを行った測定装置が実際に役立っている場面や、研究活動が発信される場面に立ち会うことで、事務職員の業務が研究の現場と繋がっていることがわかり、非常に大きなやりがいを感じました。

また、落石岬ステーションで得られた観測データが、国内外の多くの研究に活用されていることを学び、そこから色々な形で社会に役立っている“繋がり”を実感する機会でもありました。このような機会をいただいたことに感謝申し上げます。

1995年に落石岬ステーションで大気観測が始まって今年で30年となります。同じ観測を30年間継続するには、多くの継続したサポートが必要不可欠です。エコスクールに前後して、地域の関係機関へご挨拶の機会がありましたが、非常に多くの皆様のご理解とご協力の下で観測が続けられていることを実感しました。落石岬の素晴らしい自然環境を守りながら、これからも観測を続けられるよう国環研の果たすべき役割を改めて認識しました。

同様にエコスクール実施にあたっては、これまで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響や悪天候、さらにはヒグマの出没など幾度となく予測不可能な事態に遭遇してきましたが、開催に向けてご尽力くださった関係者の皆様のおかげで、今日まで継続できていることに深く感謝したいと思います。北海道根室振興局、根室市立海星学校ならびに根室市立おちいし義務教育学校の皆様に御礼申し上げるとともに、日頃よりご協力をいただいております根室市と地域の皆様に心より感謝を申し上げます。

エコスクール当日に向けて道路整備してくれた同じ事務職員の岩田さんにも感謝。