CDM・吸収源プロジェクトの基礎知識

プロジェクト実施者は、プロジェクト計画時において、計画時点に推定されるGHG吸収強化量とその推定方法、GHG吸収量のモニタリング手法、体制等を、プロジェクト計画書としてまとめなければなりません。そのためには、プロジェクトバウンダリーの確定、ベースラインシナリオの決定及びベースライン吸収量の算定等、さまざまな技術的な作業を実施する必要があります。

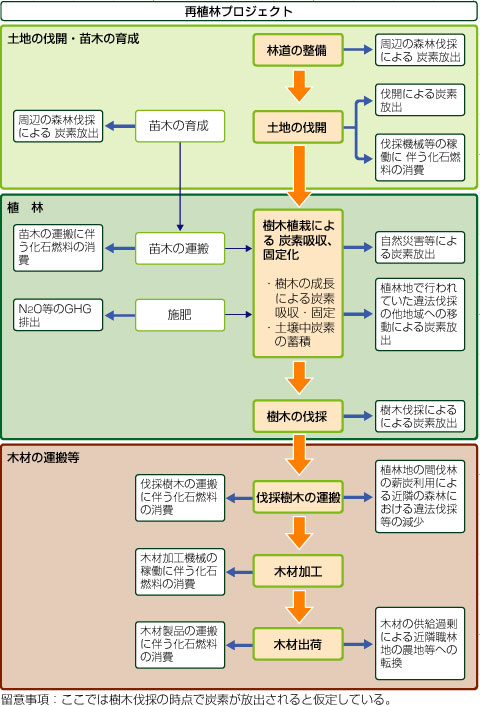

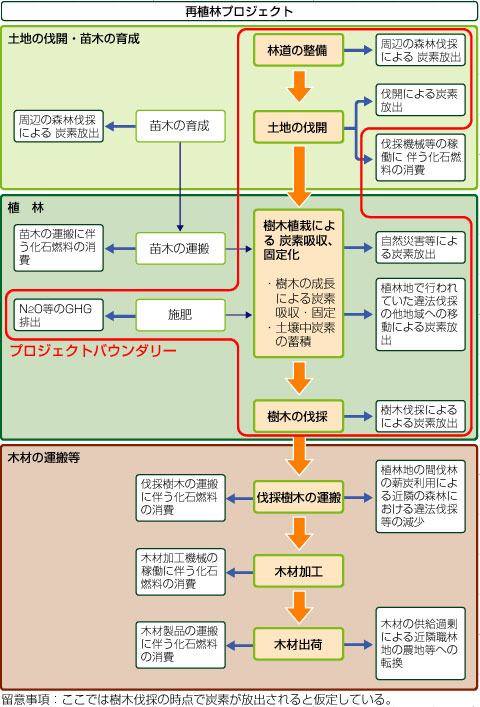

以下のフローは、プロジェクト実施者が、プロジェクト計画書作成時に実施する必要のある作業を5つのステップに分類し、時系列的に整理して示したものです。この作業ステップは、投資国側のプロジェクト実施者が、ホスト国側のプロジェクト実施者の協力を得ながら作業を進めることを想定しています。なお、この作業ステップは、環境省のCDM/JI検討調査委員会における平成12年度の検討成果から抜粋して示したものです。ここでは、CDM吸収源のプロジェクトのうち林業(再植林)プロジェクトをイメージしながら、プロジェクト実施者が行う作業に関してステップ毎に見ていきます。

(例:林業・再植林プロジェクト)

ステップ3:GHG排出削減量・吸収強化量の算定 3-1 ベースラインシナリオの決定 3-2 プロジェクト排出量・吸収量の算定 3-3 ベースライン排出量・吸収量の算定 3-4 GHG排出削減量・吸収強化量の算定 3-5 プロジェクトリスクと対応方法の検討 |

ステップ4:算定結果等の文書化 4-1 GHG排出削減量・吸収強化量算定に関する技術的事項の文書化 4-2 GHG排出削減量・吸収強化量算定に関する議論の概要の文書化 4-3 ベースラインスタディレポートの作成 |

ステップ1は、プロジェクト実施者が、1.プロジェクト計画の全体像を把握した上で、2.GHG排出・吸収に関連するプロセス等を把握し、3.プロジェクトの寿命を推定するまでの作業を行います。

まず、プロジェクトに関連する基礎的な情報を把握するために、国際的な統計データ、及びホスト国の統計データ、各種国家計画、当該地域の開発計画等を収集した上で、プロジェクトに関連する自然的、政策的、制度的、技術的、社会経済的要素を「地域の概況」としてとりまとめます。

次に、プロジェクトにおいて採用するGHG吸収に関連する技術・システム、例えば育苗技術、保育管理システム等に関して、国際的及びホスト国の動向を把握します。

最後に、プロジェクトの寿命を推定しますが、植林プロジェクトに関しては、クレジットのアカウンティング方法と密接な関連性があるため、アカウンティング方法を考慮して、プロジェクトの寿命を設定する必要があります。なお、2001年7月のCOP6再開会合において、以下の案について基本的合意が得られています。

| FCCC/CP/2001/CRP.11 パラグラフ47(仮訳) 47. プロジェクト参加者は、提案されたプロジェクト活動のクレジット獲得期間に関して、以下に示す代替アプローチの中から一つを選択することができる。 (a) 最大7年間であるが、更新時に選任された運営機関が、当初のプロジェクトベースラインが有効であること、または利用可能な範囲で新たなデータを考慮してアップデートされたことを確定し、理事会に報告した場合は、最大2回更新する事が可能。 (b) 更新のオプションはないが、最大10年間。 |

プロジェクトによる影響は、以下のように考えることができます。

直接影響:プロジェクトの主目的の達成に直接的に関連する活動によるGHGの排出・吸収を「直接影響」と定義する。直接影響は、プロジェクトの主目的となる活動に伴う「主目的による直接影響」と、主目的を達成するためにプロジェクト実施者が主体的に行う活動による「その他の直接影響」に分類される。 間接影響:プロジェクトの主目的には直接関連しないが、プロジェクトの実施工程やアウトプットに間接的に関連する活動又は現象によるGHGの排出・吸収を「間接影響」と定義する 。間接影響は、プロジェクトの主目的の達成が間接的に生起させる「主目的による間接影響」と、それ以外の「その他の間接影響」に分類される。 |

プロジェクト実施者は、まずプロジェクトの直接影響及び間接影響並びに各影響を生起させる活動を整理した上で、以下に“プロジェクトの影響関連フロー”としてまとめます。

次に、直接影響に関しては、以下に示す“プロジェクトによる直接影響の考慮方法に関する判断フロー”に従って、影響を考慮するべき活動を選択することができます。

分類 |

考慮方法 |

A |

当該直接影響に関する全てのGHG排出量(吸収量)を算定する。 |

B |

当該直接影響をシステムバウンダリーに含めるが、プロジェクト排出量(吸収量)の算定項目には含めない。 |

C |

当該直接影響をシステムバウンダリーに含め、プロジェクト排出量(吸収量)の算定項目に含める。 |

D |

当該直接影響に関するGHG排出量(吸収量)の過去の事例または文献値等により、当該直接影響によるGHG排出量(吸収量)が全GHG排出量(吸収量)に比較して無視しうることを確認後、システムバウンダリー及びプロジェクト排出量(吸収量)の算定項目から除外する。 |

E |

当該直接影響をシステムバウンダリーに含め、プロジェクト排出量(吸収量)の算定項目に含める。 |

また、間接影響に関しては、以下に示す“プロジェクトによる間接影響の考慮方法に関する判断フロー”に従って、影響を考慮するべき活動を選択することができます。

分類 |

考慮方法 |

a |

当該間接影響に関するGHG排出量(吸収量)の過去の事例または文献値等により、当該間接影響によるGHG排出量(吸収量)が全GHG排出量(吸収量)に比較して無視しうることを確認後、システムバウンダリー及びプロジェクト排出量(吸収量)の算定項目から除外する。 |

b |

当該間接影響をシステムバウンダリーに包含し、算定式を設定して当該影響によるGHG排出量(吸収量)を算定する。加えて、モニタリング項目を設定して、プロジェクト実施中にモニタリングを行い、当該影響による実際のGHG排出量(吸収量)を把握する。その結果をクレジット獲得時に反映する。 |

c |

当該間接影響をシステムバウンダリーに包含し、過去の定量化の事例、文献値等により、当該間接影響によるGHG排出量(吸収量)が全GHG排出量(吸収量)に占める割合を想定し(例えば、全排出の10%)、これを考慮不能な間接影響差引係数として設定して、クレジット獲得量に反映する。 |

d |

当該間接影響をシステムバウンダリーに包含し、当該間接影響の生起の有無を判断する指標を設定する。プロジェクト実施中、または実施後に当該影響の生起が明白である場合は、過去の定量化の事例、文献値等を参考として、c同様考慮不能な間接影響差引係数を設定して対応する。 |

e |

当該間接影響をシステムバウンダリーに包含しないが、類似事例を参考として、当該影響の生じる可能性、程度等を留意事項として記述し、クレジット獲得時に確認する。 |

f |

当該間接影響をシステムバウンダリーに包含しないが、ベースライン排出量の見直し時に再度本フローを用いて検討する。 |

最後に、上記の判断フローを用いて、考慮する必要のある直接影響及び間接影響を包むプロジェクトバウンダリーを決定します。

(▲このページのTOPへ戻る)

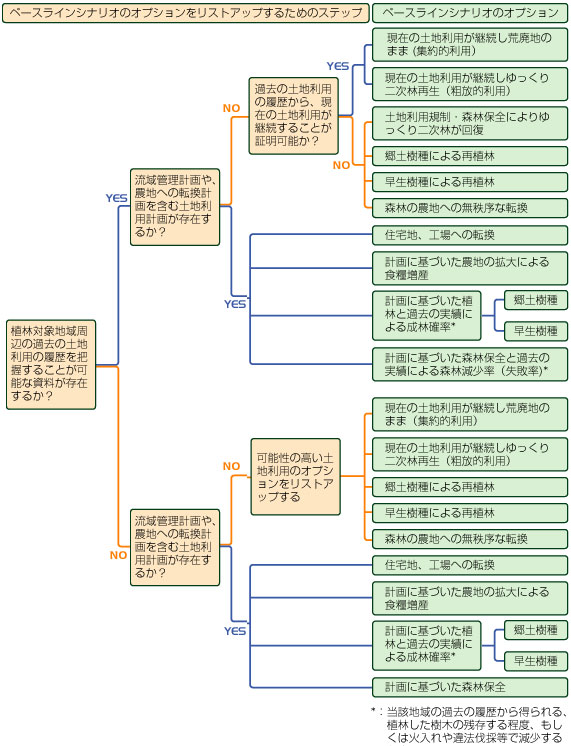

ベースラインシナリオの決定は、排出削減量・吸収強化量の推定に最も大きな影響を与えるプロセスです。決定にあたっては、プロジェクトタイプ間の衡平性と、決定に至るステップの透明性を確保する必要があります。

以下に示す“ベースラインシナリオの決定ステップ”と“ベースラインケースのオプションのリストアップ方法”は、これらを確保することを目的として作成されました。

| ステップA:政策的及び技術的評価 ホスト国及びプロジェクトの対象地域において、国家戦略、上位計画等政策的に適合し、かつ技術的に考え得るベースラインシナリオのオプションをリストアップする。 |

| ステップB:経済的評価とネガティブチェック ベースラインシナリオの各オプションに関して、カーボンクレジットを考慮しない場合の費用対効果を評価する。これらのオプションに関して、ホスト国及びプロジェクトの対象地域において、環境保全上及び社会的に受容可能なシナリオであるか否か、環境・社会的受容可能性に関してネガティブチェックを行い、明らかに環境・社会面で受容できないものを除き、最も費用対効果の優れたシナリオをベースラインシナリオと設定する。 |

ベースラインシナリオを一つにしぼった後は、1.プロジェクトケースの排出量・吸収量の算定、2.ベースラインケースの排出量・吸収量の算定、3.GHG排出削減量・吸収強化量の算定を行うことになります。再植林プロジェクトにおいて想定されるプロジェクトケース及びベースラインケースにおけるGHG排出削減量・吸収強化量の算定式等を下表に示します。

| 影 響 | 影響項目 | GHG排出・吸収に係る活動 | 再植林プロジェクト | ||||

| プロジェクトケースにおけるGHG排出量・吸収量算定式 | ベースラインケース*におけるGHG排出量・吸収量算定式 | ||||||

| GHG排出量Project=・活動量×・ファクター | GHG排出量Baseline=・活動量×・ファクター | ||||||

| ・活動量 | ・ファクター | ・活動量 | ・ファクター | ||||

| 直接影響 | 主目的による影響 | 樹木植栽による炭素の吸収、固定化 | ◇樹木成長による炭素吸収・固定 | ・活動量 =地上部及び地下部バイオマス成長量 =(植栽樹種の単位面積当たり地上部、地下部年成長量)×対象地面積 |

・ファクター =樹木の炭素含有率 拡大係数(枝・葉を含む炭素量の定数) |

・活動量 =地上部及び地下部バイオマス成長量 =(荒廃林地の単位面積当たり地上部、地下部年成長量)×(対象地面積) |

・ファクター =樹木の炭素含有率 拡大係数(枝・葉を含む炭素量の定数) |

| ◇落葉・落枝による土壌中炭素の蓄積 | ・活動量 =土壌中の落葉・落枝蓄積量 =(単位面積当たり落葉・落枝量) ×(対象地面積) |

・ファクター =落葉・落枝の土壌中分解率 樹木の炭素含有率 |

・活動量 =土壌中の落葉・落枝蓄積量 =(単位面積当たり落葉・落枝量) ×(対象地面積) |

・ファクター =落葉・落枝の土壌中分解率 樹木の炭素含有率 |

|||

| その他の影響 | 樹木伐採 | ◇間伐,皆伐による樹木からの炭素排出 | ・活動量 =伐採・燃焼等による地上部及び地下部バイオマス減少量 =(樹木の地上部、地下部バイオマス) ×(伐採面積もしくは本数) |

・ファクター =樹木の炭素含有率 |

・活動量 =違法伐採等による地上部及び地下部バイオマス減少量 =(樹木の地上部、地下部バイオマス) ×(伐採面積もしくは本数) |

・ファクター =樹木の炭素含有率 |

|

| ◇間伐,皆伐による土壌からの炭素排出 | ・活動量 =土壌中の炭素排出量 =(A0、A1層の単位面積当たり炭素含有量)×(伐採面積) |

・ファクター =単位面積当たり土壌中炭素分解速度 |

・活動量 =土壌中の炭素排出量 =(A0、A1層の単位面積当たり炭素含有量)×(伐採面積) |

・ファクター =単位面積当たり土壌中炭素分解速度 |

|||

| 土地改変 | ◇林地の伐開 | ・活動量 =伐開による地上部及び地下部バイオマス変化量 =(単位面積当たり地上部、地下部バイオマス)×(伐開面積) |

・ファクター =樹木の炭素含有率 |

該当する活動はない | |||

| 施肥 | ◇施肥によるGHG排出 | ・活動量 =肥料消費量 |

・ファクター =単位施肥面積当たりGHG排出量 |

該当する活動はない | |||

| 間接影響 | 主目的による影響 | 自然災害等 | ◇山火事、病虫害 | ・活動量 =消失した地上部及び地下部バイオマス量 =(損傷の程度別単位面積当たり炭素排出量)×(被災面積) |

・ファクター =損傷の程度を示す係数 |

該当する活動はない | |

| 活動の置換 | ◇植林地で行われていた違法伐採の他地域への移動による炭素放出 | ・活動量 =薪炭材使用量 |

・ファクター =燃焼時のCO2排出係数 |

・活動量 =薪炭材使用量 |

・ファクター =燃焼時のCO2排出係数 |

||

| 林道整備 | ◇林道整備に伴う周辺の森林伐採による炭素放出 | ・活動量 =林道整備に伴う伐採面積 |

・ファクター =単位面積当たり炭素排出量 |

該当する活動はない | |||

| その他の影響 | 間伐材の薪炭利用 | ◇植林地の間伐材の薪炭利用による近隣の森林における違法伐採等の減少に起因した炭素排出減少 | ・活動量 =間伐材の薪炭利用量 |

・ファクター =燃焼時のCO2排出係数 |

・活動量 =間伐材の薪炭利用量 |

・ファクター =燃焼時のCO2排出係数 |

|

更にこのステップでは、再植林プロジェクトにおける違法伐採等重要な間接影響の未然防止の方法、山火事や病虫害等のリスクに関する対応方法に関して、可能な限り定量的に記載します。

文書化の重要な役割の一つは、1.システムバウンダリーの決定プロセス、2.ベースラインシナリオの決定プロセス、3.GHG排出削減量・吸収強化量の算定方法及び結果を明確に記載することです。ここでは、ステップ2及びステップ3において算定したGHG排出削減量・吸収強化量の算定方法及び算定結果を、第三者に理解可能な形式で文書化します。

なお、このステップでは、上記の検討プロセスにおいて行われた議論や、ベースライン設定、排出削減量算定におけるステークホルダー等の関わり方や意見の概要も同様にまとめて文書化します。以上で文書化したGHG排出削減量・吸収強化量算定に関する技術的事項の内容、及び議論の概要等を「ベースラインスタディレポート」としてまとめます。

モニタリング計画は、プロジェクトによるGHG排出削減量・吸収強化量を確定するために行われるモニタリングにおけるデータ取得項目、方法を明確化し、GHG排出削減量・吸収強化量の計算手順を示すとともに、モニタリングの責任体制等をとりまとめるものです。モニタリング計画は、モニタリング実施者が実際のモニタリングに際して利用するマニュアルとしての機能が期待されるため、必要となるデータ取得項目・方法、精度確保のためのデータ測定間隔・頻度、最も望ましい分析方法等が記載されなければなりません。つまり、モニタリング実施者が本計画を遵守してモニタリングを実施すれば、GHG排出削減量・吸収強化量が適切に算定されることが保証されるものである必要があります。最後に、以上で明確化したモニタリング計画の内容を、第三者に理解可能な形式で「モニタリングレポート」として文書化します。

(▲このページのTOPへ戻る)