Q19暑い日が増えたのはヒートアイランドが原因?

!本稿に記載の内容は2024年2月時点での情報です

最近寒い日が減ったとか暑い日が増えたと騒いでいるのは、温暖化の影響というより都市のヒートアイランド現象によるものではありませんか。

永島 達也 (国立環境研究所)

過去100年、日本各地で寒い日は減り暑い日は増える傾向が見られます。中には大都市などヒートアイランドの影響が気温上昇に大きな役割を果たしていると考えられる地点もありますが、日本における気温の上昇傾向を総合的に理解するには、都市のヒートアイランドだけではなく地球温暖化や自然変動などいくつかの要因が重なり合って引き起こされた気温上昇と考えるのが妥当です。

1夏はより暑くなり、冬は暖かくなっている

近年、日本の夏が暑くなってきているとよく言われます。実際それを象徴するように、日最高気温の国内記録である41.1℃は、2020年8月17日と2018年7月23日に浜松市と熊谷市でそれぞれ観測されていますし、これらを含む日最高気温の歴代ランキングの上位10位の大半(8つ)は2017年以降の7、8月に記録されています。更に、統計開始以降100年以上にわたる気象観測データから、夏季(6~8月)の平均気温が近年だけではなく長期的にも明瞭に上昇していることが分かっています。一方、冬に関しても昔に比べて暖かくなったという声がよく聞かれますが、同じく長期の気象観測データからは、ほぼ全国的に冬季(12~2月)の平均気温にも上昇傾向が見られています(注1)。平均気温が上昇すると、その分だけ極端に暑い日も増え、逆に極端に寒い日は減ると予想されます。実際に日本の各地で、夏の熱帯夜(日最低気温が25℃以上の日)、真夏日(日最高気温が30℃以上の日)や猛暑日(日最高気温が35℃以上の日)の増加、冬日(日最低気温が0℃未満の日)の減少などが記録されており、これは、人々が気温の上昇傾向を実感する一つの要因になっているものと思われます。

2ヒートアイランド現象の影響が大きい季節・時間・場所

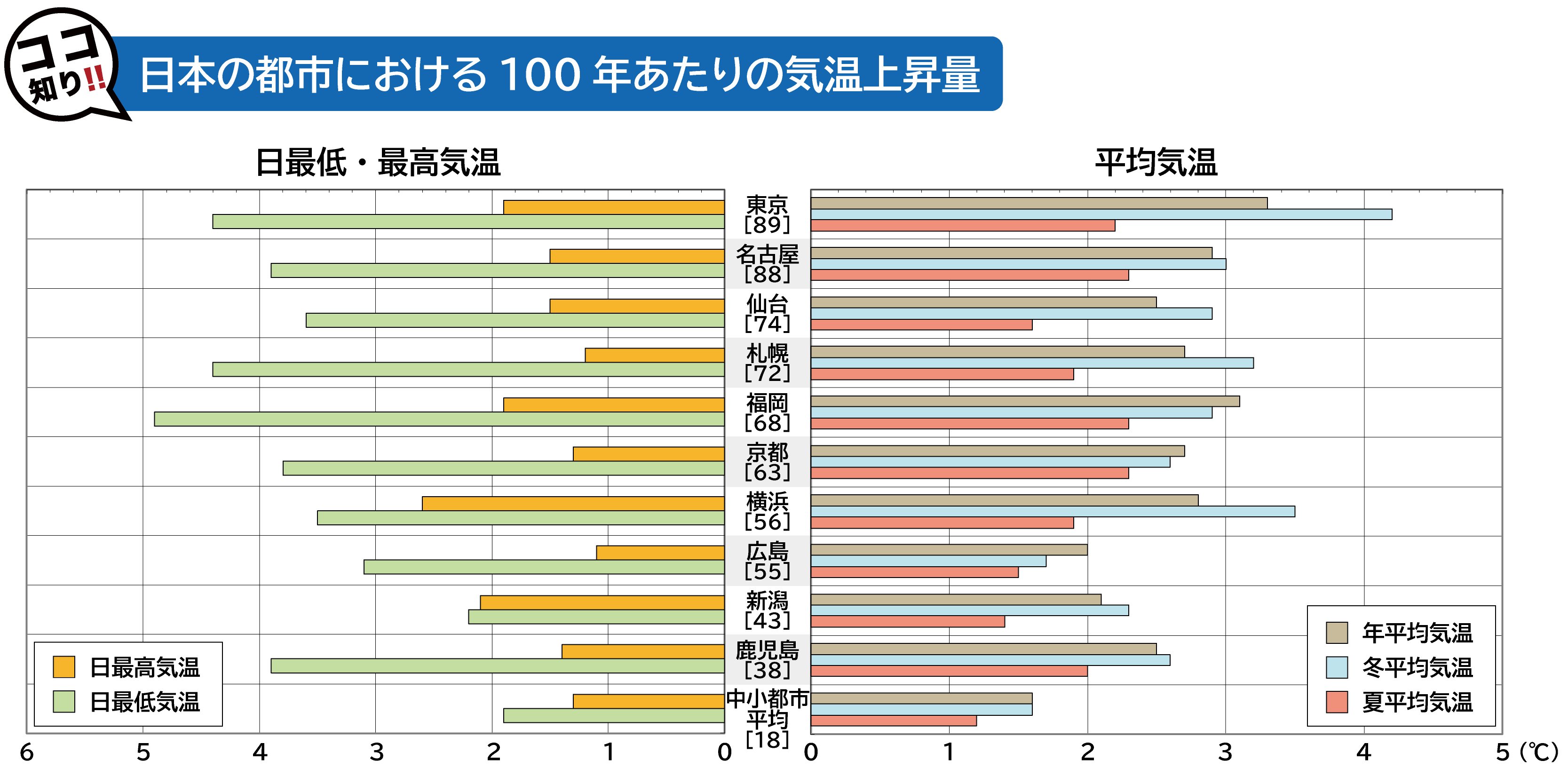

こうした日本における気温上昇傾向を調べてみると、次のようにいくつかの点で確かにヒートアイランド現象の影響と思われる特徴をもっていることがわかります。ヒートアイランド現象とは、都市の気温がその郊外に比べて高くなる現象のことで、郊外との気温差は夏季よりも冬季、昼間よりも夜間に大きくなることが知られています(注2)。観測された100年あたりの気温上昇量を日本のいくつかの都市に関してまとめた図1をみると、確かにヒートアイランド現象の効果が強く出る冬平均気温(12~2月)や日最低気温(夜間 注3)の気温上昇量は夏平均気温(6~8月)や日最高気温(昼間 注3)に比べて大きいことがわかります。また、都市間の違いも大きく、たとえば冬平均気温の上昇量をみると、都市化の影響が比較的小さいとみられる中小都市の平均では+1.6℃であるのに対して、都市化率の高い地点では、その1.5~2.5倍程度の気温上昇となっています。全般的に、都市化の度合いが大きくなるほどヒートアイランドの影響が大きくなる傾向が見られ、特に東京など幾つかの大都市においてはヒートアイランドが気温上昇の主たる要因になっていると考えられそうです。こうした傾向は特に冬季や夜間の気温に関して顕著である一方、夏季や昼間の気温上昇に関しては都市間での違いが見られるものの、都市の規模との関係は冬季や夜間の気温上昇ほどはっきりとしてはいません。たとえば、多くの人が気温の上昇を実感する要因の一つと思われる猛暑日の増加は、東京、大阪、福岡などの大都市でも見られる一方、日田市(大分県)や熊谷市など都市の規模としてはあまり大きくない地点においても、これらの大都市に匹敵するような顕著な増加傾向が見られる場合もあります。

図1日本の都市における100年あたりの気温上昇量。日最低・最高気温の年平均(左)、年平均・冬(12~2月)平均・夏(6~8月)平均気温(右)の上昇量を示す。各都市名の下にある [ ] 内の数値はそれぞれの都市化率。比較のため中小規模都市の平均値も示す。

気象庁ホームページ内、各種データ・資料中の「ヒートアイランド現象」(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr) 掲載のデータをもとに作成。

以上をまとめると、日本各地で観測されている気温上昇傾向に及ぼすヒートアイランドの影響は確かにあるものの、それは冬季や夜間の気温に強く現れ、またそれが気温上昇の主な要因とみなせる地点も大都市に限定される、といえるでしょう。そして、そうした限られた季節・時間・場所以外では、ヒートアイランドが気温上昇の主要因とはみなせず、ヒートアイランドとは別要因による気温上昇を考える必要がありそうです。

3ヒートアイランド以外の気温上昇要因

では、ヒートアイランドとは別の気温上昇要因とは何でしょうか。IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)による最新の第6次評価報告書によれば、20世紀の後半から現在にかけて、陸上のみならず海洋上の多くの領域で年平均地表気温に上昇傾向がみられ、また過去60年ほど、ユーラシア大陸中央部、東シベリア、アラスカ、カナダ北部などの必ずしも都市化の進んでいない領域を含む陸上の多くの領域で日最低気温の年間最低値にはっきりとした上昇傾向が報告されています。これらはそれぞれ、ヒートアイランドとは別の全球的な気温上昇要因の存在を強く示唆しているといえます。全球規模の地球温暖化はもちろんこうした気温上昇要因の一つと考えられ、たとえばその根拠の一つとして、気候モデルに過去における温室効果気体の増加などを与えた数値実験によって、観測される気温上昇傾向がその地域的分布を含めてよく再現できることが挙げられます。したがって、日本で観測された夏季・冬季平均気温、日最高・最低気温の上昇傾向にも、全球規模の地球温暖化による影響が含まれていると考えてよいでしょう。ただし、日最高気温の年間最高値など、極端な気温イベントについては、近年再現性の向上が見られているとはいえ、また気候モデル等での再現には難しい点も残されており、例えば、観測されている猛暑日の増加などの要因分析はまだ難しい状況のようです。

ヒートアイランドや地球温暖化以外に、数十年規模で繰り返される大気の自然変動なども気温上昇要因として考えられますし、気温上昇量の都市間の違いには地形的な要因も大きく影響を及ぼすでしょう。つまり、日本の各地で寒い日が減り暑い日が増えた原因を単純に都市のヒートアイランドや地球温暖化など、一つの原因だけに押し込めてしまうのは間違いで、さまざまな都市や季節で観測されている気温の上昇傾向は、ここに挙げた各種要因が重なりあった結果であり、都市の状況によってそれぞれの寄与の割合は異なっていると考えるのが妥当といえます。

4将来、暑い日や寒い日は増えるのか減るのか?

夏の高温化は熱中症などの健康被害を引き起こし、また、大気汚染の悪化や集中豪雨の頻発との関連が指摘されています。一方、冬が温暖になれば生活はしやすくなるかもしれませんが、降雪量の不足による経済や水資源量への影響、花粉飛散量の増加など必ずしもメリットばかりではありません。こうした生活のいろいろな面に影響が及ぶため、暑い日や寒い日の増減には社会的な関心が高く、その今後の動向にも大きな注目が集まっています。気候モデルを用いた将来の気候予測結果によると、世界中の多くの地域で極端に暑い日の頻度は増え、逆に極端に寒い日の頻度は減少すると予測されていますが、こうした予測に用いられる気候モデルでは都市のヒートアイランドの効果はまだ十分に考慮できておらず、地球温暖化が進展する中での都市環境の将来評価はまだ道半ばという状況です。

さて、ヒートアイランド現象と地球温暖化は直接的な原因は異なりますが、対策面では共通点があります。ヒートアイランド現象の原因の一つとして挙げられる都市における人工排熱は、人間のさまざまな経済活動から排出され、温室効果気体の排出源とも密接に関係しています。そのため、地球温暖化への対策の多くは、都市のヒートアイランド対策にもなり得ますし、逆に屋上・壁面緑化などのヒートアイランド対策は、冷房使用の抑制などを通して温暖化対策としても機能し得ます。今後、都市化がさらに進むとすれば、都市生活者には全球的な温暖化に加えて、ヒートアイランドの影響が上乗せされた、より過酷な気温上昇が待ち受けているでしょう。そうした状況を緩和するためには、対策の共通性を生かして、効率良く気温上昇を抑制していくことがこれからますます重要になってくるものと考えられます。

- 注1

- 春(3~5月)と秋(9~11月)の平均気温にも全国的に顕著な上昇傾向が見られます。

- 注2

- 都市では、人工排熱、コンクリートやアスファルトが多用され植生が少ないことによる蒸発散の減少、建築物による蓄熱や赤外放射の抑制などによって昼間に熱が蓄えられやすく夜間も気温が冷えにくい一方で、郊外では夜間に放射冷却によって地表付近が強く冷やされるため、ヒートアイランド現象による気温の差は昼間より夜間により顕著に現れます。また、夏より冬の方が郊外の冷却が強くなるため、都市によるヒートアイランド現象は冬により顕著となります。

- 注3

- 日最低気温は夜間に観測されることが多いため、日最低気温の変化傾向は夜間気温の変化傾向と考えることができます。同様に日最高気温の変化傾向は昼間気温の変化傾向と考えることができます。

さらにくわしく知りたい人のために

- 気象庁ホームページ(各種データ・資料>地球環境・気候 >ヒートアイランド現象) https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_1-1-1.html

- 文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2020」https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/2020/pdf/cc2020_honpen.pdf

- 第1版:2009-02-03 地球環境研究センターニュース 2009年1月号に掲載

- 第2版:2014-03-17 内容を一部更新

- 第3版:2024-02-22 内容を一部更新

第1-3版 永島 達也(出版時 アジア自然共生研究グループ 広域大気モデリング研究室 研究員/ 現在 地域環境保全領域 大気モデリング研究室 主席研究員)