2012年3月号 [Vol.22 No.12] 通巻第256号 201203_256001

気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17/CMP7)は交渉の転換点となりえるか?

1. はじめに

1992年5月に気候変動枠組条約が採択されて今年で20周年となる。気候変動問題は地球規模の脅威という認識が国際社会の中で共有され、すべての国が一堂に会して採択された条約は、当時、同年6月に開催された国連環境開発会議(リオサミット、あるいは地球サミットとも呼ばれる)とともに、画期的な出来事と評価された。

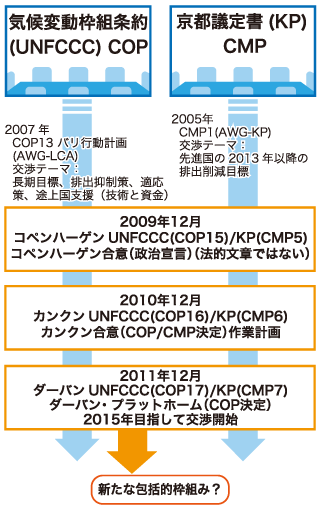

しかし、その後の取り組みの進捗は、必ずしもはかばかしいものではない。特に京都議定書が先進国の排出削減目標を設定している2008年から2012年(第一約束期間)終了後の取り組み方に関する交渉が2005年の気候変動枠組条約第11回締約国会議・京都議定書第1回締約国会合(COP11/CMP1、以降同様)にて開始されて以来、何の見通しもたたないまま交渉が続いてきた。

2011年末に南アフリカのダーバンで開催されたCOP17/CMP7等(本稿では、まとめてダーバン会合と呼ぶ)も、低調に続いていた近年の交渉の延長上に終わるという悲観的な予想をしていた関係者が多かった。他方で、この状態をどうにかしなくてはならないという切迫感をもっていた関係者も少なくなかった。本稿では、このような状況下に置かれて開催されたダーバン会合の意義について論じる。なお、ダーバン会合の概要等は、地球環境研究センターニュース前号(2012年2月号)に掲載されているので、そちらを参照いただきたい。

2. ダーバン会合で見られた三つ巴構造

ダーバン会合での交渉は、(i) すべての国が参加する単一の法的枠組みの設置を求めた「ダーバン・プラットフォーム」、(ii) 京都議定書第二約束期間の設定、(iii) 緑の気候基金(GCF)の設立を含むカンクン合意を踏まえた検討事項、という三つ巴の構造として説明できる。

(i) 「ダーバン・プラットフォーム」を強く求めたのは、欧州連合(EU)や日本等、京都議定書に参加している先進国である。その中で、EUは、「すべての国の参加」を途上国から引き出すための交換条件として、京都議定書第二約束期間への支持を表明した。EUは域内で排出枠取引制度を実施しているため、域内制度の安定的継続には、キャップ&トレード制度である京都議定書の継続が望ましいという事情もあった。他方で、日本、ロシア、カナダは、京都議定書第二約束期間には数値を掲示しないことを決めた(カナダは京都議定書から離脱を表明)。

(ii) 京都議定書の実質的な延長を意味する第二約束期間の設定を強く主張したのは、途上国グループである。会議をホストした南アフリカをはじめとする途上国は、「ダーバンを京都議定書の墓場としてはならない」と主張した。また、(iii) 緑の気候基金や適応策等を含むカンクン合意の進捗も、途上国にとっては重要な課題であった。途上国は、これらの二つについて主張が認められた代わりに (i) 「ダーバン・プラットフォーム」を認めた。

(iii) 緑の気候基金をはじめとするカンクン合意には、途上国支援に関するものが多く含まれているほか、先進国、途上国ともに、活動の透明性を高める手続き(測定・報告・検証[MRV])も議論されている。報告頻度や報告内容、報告された情報の検証方法につき、議論が進んだ。

3. 交渉を進める鍵を握る国は?

ダーバン会合の最も重要な成果は、言うまでもなく、すべての国が参加する単一の法的枠組みの設置を求めた (i) 「ダーバン・プラットフォーム」である。これは、気候変動交渉の歴史にいかなる意味をもつのだろうか。

1992年に気候変動枠組条約が採択された当時、温室効果ガスの世界総排出量のうち、先進国が占める割合は途上国より大きかった。一人当たり排出量でみれば先進国・途上国間の格差はさらに歴然としていた。そのため、先進国が率先して排出量を減らすと同時に途上国の取り組みも支援するという体制への異論はほとんど聞かれなかった。先進国を「附属書I国」途上国を「非附属書I国」と呼び、この二つのグループを意識して条約は作成された[1]。

1995年、京都議定書に向けた交渉を開始したCOP1においても、この意識は薄れなかった。その結果、1997年に合意された京都議定書でも、附属書I国だけが排出削減義務を負うことになった。

しかし、その後、現実は、気候変動枠組条約や京都議定書が採択当時に想定していた状態から急速にかい離し始める。韓国やメキシコ、中国、インド等、「非附属書I国」グループの一部の国は、1990年代後半から2000年代にかけて急速に経済成長を遂げ、経済的豊かさの観点では附属書I国の一部の国を追い抜き始めた。それと同時に、これらの国の二酸化炭素排出量も同様の傾向を示した。2007年のCOP13で合意されたバリ行動計画にて、非附属書I国は、自分たちの排出緩和行動に関する交渉を始めることを初めて認めた。このことは、気候変動枠組条約における途上国の役割の重視につながった。

その後、2009年にコペンハーゲンで開催されたCOP15では合意が得られなかったが、その最大の理由は中国の態度にあったと言われる。そして、今回の「ダーバン・プラットフォーム」の合意は中国やインドの態度がやはり鍵だったようだ。

このように20年の歴史を概観すると、中国やインド等の新興国と呼ばれる国々が、かつての「途上国」から、新たな経済的・政治的国力を有する国へと成長し、今や交渉に決定的な影響力をもつに至ったことがわかる。これらの国がいまだに「途上国」として、アフリカ諸国等の低開発国と同じ態度で交渉に臨むと交渉は決裂する。逆に、これらの国が新興国として、他の途上国とは違う新たな役割を自覚して交渉に参加する場合、交渉に進展が生まれる。特に近年では、現在世界第一の温室効果ガス排出国であり、一人当たり排出量も世界平均を上回ろうとしている中国が、国際交渉における自国の役割の変化を自覚しつつあるように見える。2020年までにはある程度の経済的成長点に達しているだろうという見込みや、国際社会における新たなステータスが、中国の態度に変化をもたらしているようだ。

米国の態度は、かつて京都議定書の採択や発効の時期には、国際交渉に決定的な影響を与えたし、これまでの各種の国際交渉においても最も強く影響力を及ぼしてきた。現在では、国際的に徐々にその地位を下げつつあるが、また米国内情勢として国際問題全般に対する関心度の低い層が増えているにもかかわらず、依然として国際社会に大きな影をもたらすだけの影響力を有している。しかし、今回のダーバン会合を機に、米国と、例えば中国のような新興大国との国際社会における存在感が逆転していくとすると、米国内の消極性は、今後の国際交渉において今ほどの影響力を及ぼさなくなるかもしれない。

今回のダーバンでの決定は、「附属書I国」「非附属書I国」という二極構造を再考する作業の出発点となった。今回決まったのは「すべての国が参加する」ことだけであり、その中で二極構造が残る可能性は十分残されているが、歴史の大きな流れの中で見れば、二極構造が解消の方向へ向かい始めた転換点と断定してよいだろう。その意味でダーバン会合は意義の大きい会議だったといえる。

近年の交渉の経緯

4. 結語:パワーシフトの中での日本

交渉のリーダーシップが米国から新興国に移り始めている現象は、必ずしも気候変動問題だけに見られるものではない。国際政治学者の古城佳子氏は、世界貿易機関(WTO)等の多国間協力制度における近年の停滞の原因として、先進国主導を踏まえた多国間主義(国際連合に代表されるように、多数国が参加する枠組みで問題解決に取り組むべきだとする考え方)の正当性に対する疑問、新興国の台頭、多国間のルールが国内調整をさらに求めるものに変化してきた、という三点を掲げている。そして、「日本も含め認識を共有できる国が主導して、短期的費用よりも長期的利益が上回るという認識を広める工夫が重要だ」と述べている[2]。国際問題全般について論じられたことがそのまま気候変動問題にも当てはまるだろう。

日本は、ダーバン会合で京都議定書第二約束期間に参加しないことを表明した。そして、今は、原子力政策の不確実性が、排出削減目標に影響を及ぼしている。このような状況において、日本は、外から見れば気候変動対策に何も貢献する意志がないかのように見えてしまう。まずは日本が短期的費用よりも長期的利益の大きさを意識した行動を起こす必要があるのではないか。新たに始まる「ダーバン・プラットフォーム」交渉における日本の積極的な関与を期待したい。

脚注

- 亀山康子, 高村ゆかり (2011) 気候変動と国際協調—京都議定書と多国間協調の行方. 慈学社出版.

- 古城佳子 (2012) 試練の多国間主義(上)—貿易交渉、脱温暖化:新興国台頭で合意厳しく. 日本経済新聞2012年1月23日(月)朝刊「経済教室」.