2012年4月号 [Vol.23 No.1] 通巻第257号 201204_257003

長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介— 1 渦相関法

地球環境研究センターのモニタリング事業で用いている実験装置、測器について、観測方法や原理などをシリーズで紹介していきます。

渦相関法(乱流変動法とも呼ぶ)は大気乱流理論に基づいて地表に近い大気の中の物質や熱エネルギーの輸送量を評価する手法で、陸域生態系が吸収・放出する二酸化炭素(CO2)量を群落スケールで定量する際に用いられる標準的な観測アプローチです。地表に近い大気の中では風や気温、湿度などはさまざまな大きさ・時間スケールの乱流渦により時間的に変動しています。この大気の乱流により上層と下層の混合が行われ、ここに気温や物質の濃度に差があれば、その差をなくす向きに熱エネルギーや物質が輸送されることになります。

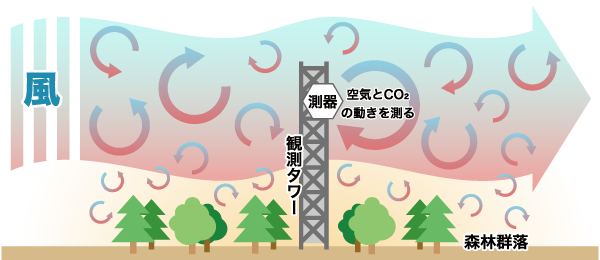

森林や農耕地など陸域生態系が吸収・放出するCO2の量を測定する場合には、群落の上での乱流渦による空気の動き(鉛直風速)とそれに連動したCO2濃度の変動を、高速な応答性をもった三次元超音波風速計とCO2分析計で計測し、その相関からCO2鉛直輸送量(単位面積当たりのCO2フラックス)を計算します。

森林群落の上を風が吹くと、大小さまざまなスケールの渦が発生し、これによりいろいろな物質の鉛直輸送が起こります。応答性の高いセンサーで計測された空気の鉛直方向の動きとCO2濃度の変動の関連から鉛直方向の輸送量を計算することができます

この手法には以下のような長所があります。

- 少数のセンサーから広い範囲を代表するCO2フラックスをほぼ直接的に定量できる

- 数分から数年という広いタイムスケールでの変動の把握が可能

- データを得るための人的労力の少なさ

- 省電力化と自動化により長期無人観測やアクセスの困難な場所での観測が可能

この手法の実用化と普及により、気温や水分、日射量といった環境因子の複雑な変動に対する陸域生態系の応答を直接的に観察することができるようになりました。また、観測システム全体の省電力化が進んだことにより太陽電池のみでの長期無人観測が可能となったため、これまで電力供給の問題やアクセスが困難なことで観測の実施が難しかった地域への観測網の展開が進みました。これにより、長期的な気候変動に対する陸域生態系のCO2収支の変動の予測を行うための実観測データの集積が飛躍的に進展しつつあります。現在では世界で500を超える観測サイトで、森林地帯等でタワーを用いた渦相関法によるCO2フラックスの観測が行われています。

一方、渦相関法の短所として、以下のようなことがあります。

- 水平方向に輸送されるCO2の量を把握できないため、傾斜地や複雑地形では鉛直輸送量に観測誤差を生じやすい

- 夜間などの大気の鉛直方向の動きが安定した状況では、乱流渦によるCO2の輸送が起こりにくく計算式の適用に不適切な条件となる

こうした手法固有の理論的な短所のほかにも、降雨や霧などの影響で超音波風速計やCO2分析計から正常な信号が得られない場合など、観測機材の特性に起因する観測値の異常もあります。実際の観測においては、連続した観測データの中から、計算に不適切な条件下のデータを検出・除外し、信頼性の高い時間帯のデータをもとに欠測期間の補完処理を行うなど、精度の高い結果を得るためには現在でも高水準のスキル(データ解析の能力)とそれぞれの観測に即したノウハウの集積が必要となっています。

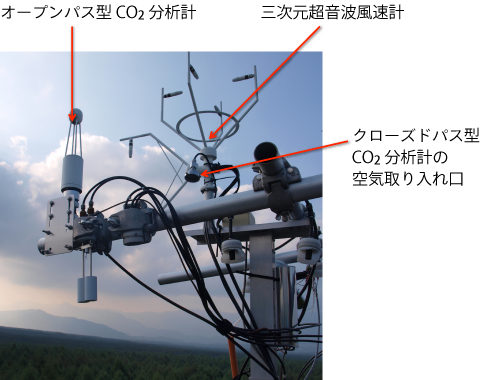

CO2フラックスの観測に用いられる分析計には測定部が閉鎖系となっているクローズドパス型と外気に開放されているオープンパス型があります。前者は周囲の温度や気圧などの影響を受けにくく安定していますが、空気取り入れ口から分析計までチューブを通してポンプで空気を輸送する必要があるため、スケールの小さな変動成分の情報の損失があり、また電力消費量も多くなります。後者は、周囲の環境の変動の影響を受けやすく気象条件により異常値の発生やデータ欠損が発生しやすいという欠点があるものの、微少な変動の情報の損失が少なく、小さな消費電力で運用できるという利点があります。地球環境研究センターでは、苫小牧フラックスリサーチサイトや富士北麓フラックス観測サイトにおいて、クローズドパス型とオープンパス型の、特性の異なるCO2分析計を用いた複数のシステムを用いて、渦相関法により観測されたCO2フラックスの比較を行い、渦相関法に関わる観測技術の検証を継続的に行っています。また、高い信頼性と汎用性のあるデータ処理技術の確立を目指して、AsiaFluxなどの国際的な観測ネットワークを介して、国内外の研究グループとデータ処理手法の比較検証を実施し、技術的な知見の集積と共有を推進しています。さらに、クローズドパス型CO2分析計については毎日定時に標準ガスによる自動校正を行い、オープンパス型CO2分析計については実験室で校正を行ったセンサーユニットと定期的に交換することで効率的に精度維持ができるようになっています。

富士北麓のタワーの頂上に設置されたセンサー群

渦相関法を適用するには、高い時間分解能(1秒間に10回以上)と、対象とする成分の大気の乱流に伴う微細な変動を観察するのに十分な精度をもった分析計が必要となります。CO2や水蒸気(H2O)に関しては、20年以上前から十分な精度と時間分解能をもった赤外吸収ガス分析計が市販されており、最近では前述したオープンパス型の分析計が実用化され普及したことにより、市販の機材を用いて容易に観測システムの構築ができるようになってきました。オープンパス型とクローズドパス型の分析計を用いた場合の測定結果の差も、測器や補正法の改良が進むにつれて小さくなってきましたが、それでも両者の間に生じるごくわずかな系統的な差が、年間炭素収支量を見積もる際には無視できない誤差を生むことも指摘されており、両者を長期的に比較しながら観測することが推奨されています。また、分析計の発展により大気中のオゾンやメタンといった温暖化物質や温暖化関連物質を対象とした渦相関法によるフラックス観測も実用化されており、さらに濃度の低い亜酸化窒素や揮発性有機物なども観測可能な対象となりつつあります。