2018年5月号 [Vol.29 No.2] 通巻第329号 201805_329003

陸域生態系の観測研究はどこへ向かうのか? JapanFlux10周年記念集会開催報告

1. はじめに

1990年代以降、地球規模での炭素循環に及ぼす陸域生態系の機能評価を進めるため、CO2フラックスに重点を置いた長期にわたるタワー観測研究が世界中で展開されてきた。1990年代後半には欧州と米国でそれぞれフラックス観測ネットワークとしてEUROFLUXとAmeriFluxが活動を開始した。アジアにおいては、1999年に国立環境研究所(以下、国環研)が開始した地球環境モニタリング事業「北方林における温室効果ガスフラックスモニタリング」を機に、日本の研究者を中心にAsiaFluxが設立された。その後、日本のネットワークとしてJapanFluxが2006年に発足し、AsiaFlux及びJapanFluxの事務局は国環研・地球環境研究センターに置かれている。

地球環境研究センター陸域モニタリング推進室では毎年、国環研の森林炭素収支モニタリング事業に関係する研究者を中心として広く陸域生態系での研究を扱う「森林モニタリング研究集会」を開催してきたが、2017年度はJapanFluxが2006年11月に活動を開始してから11年強が経過したことを記念した「JapanFlux10周年記念集会(兼陸域生態系モニタリング研究集会)」を2018年2月20—21日に開催した。

2. セッション1「サイト観測とそのネットワーク化1」

1日目の最初に、JapanFlux委員である三枝(地球環境研究センター副センター長、現センター長)と新しく委員長に就任した市井(千葉大学)の挨拶のあと、セッション1「サイト観測とそのネットワーク化1」と題して、長期にわたり陸域生態系の観測を実施してきた研究者達による発表が行われた。山野井(森林総合研究所)は渦相関観測が普及する以前から現在までのフラックス観測関連研究の経緯について紹介した。元々は熱収支の評価などが研究の主な対象であり、扱うタイムスケールも日々変動といったものだったことや、機材の進展により季節変化が観察できるようになり、研究対象としてCO2収支の比率が高くなっている現在においても、理論上は本来ならつり合うはずの熱収支が実際の観測ではつり合わない場合が多いなど、既存の技術的な課題は解決されていないといったことが紹介された。扱いやすく省力化された観測システムの普及により観測データの集積は飛躍的に進んだが、その一方で観測技術や理論に関する研究の進展が滞っていることが懸念された。データ利用研究の推進とともに、情報としての信頼性についての検証研究はこれからも重要である。

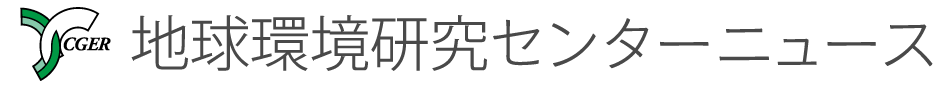

梁(国環研)は温暖化の正のフィードバック効果により温暖化をさらに促進する懸念のある土壌からのCO2放出量の観測のネットワーク化について紹介した。これまでの観測結果から、土壌有機物の分解などにより放出されるCO2量の温度依存性は、観測場所により、大きく異なっていることが示された。地上植物の炭素交換にくらべると土壌有機物の分解についてはプロセスモデルでの表現や検証は大きく遅れている。これは、土壌を構成する複雑な成分の特性や相互作用などを個別に観察評価することが事実上不可能であるという技術的制約によるものである。近年は機械学習技術の発展により経験値の集積から未知の情報を予測するアプローチが炭素循環の分野でも取り入れられているが、こうしたアプローチは複雑性が高くプロセスモデルをベースとした予測が困難な土壌有機物の分解の予測には極めて有効なものとなるだろう。多様な生態系で長期にわたって集積されたデータは、今後土壌有機物分解の温暖化に対するフィードバックを解析するために極めて重要な資産である。

加藤(北海道大学)は近年、高い注目を集めている人工衛星によるクロロフィル蛍光観測を用いた地上植生の光合成生産量推定に関連した観測のネットワーク化やモデルの利用、技術的課題について発表した。衛星観測技術の高度化による大きな空間スケールでの物質交換プロセスを進める上で、地上での検証は必須であり、地上観測ネットワークもこうした新しい観測の動向に対応した体制の整備を進めることが重要である。

平野(北海道大学)は東南アジアでの熱帯泥炭林の炭素動態に関するこれまでの研究結果と現地での観測推進体制の動向の報告を行うとともに、現時点での課題について紹介した。土地利用変化により熱帯泥炭林からは大量のCO2が大気に放出されていると推定されており、CO2放出のホットスポットとされている。こうした地域の研究コミュニティの連携強化は今後の重要な課題である。日本のフラックス観測コミュニティはアジアの若手研究者を対象としたAsiaFluxトレーニングコースを長期にわたって継続しており、これにより育った研究者がこれから各地で観測研究のリーダーとなれば、AsiaFlux/JapanFluxの活動の成果が現れてくるものと期待している。

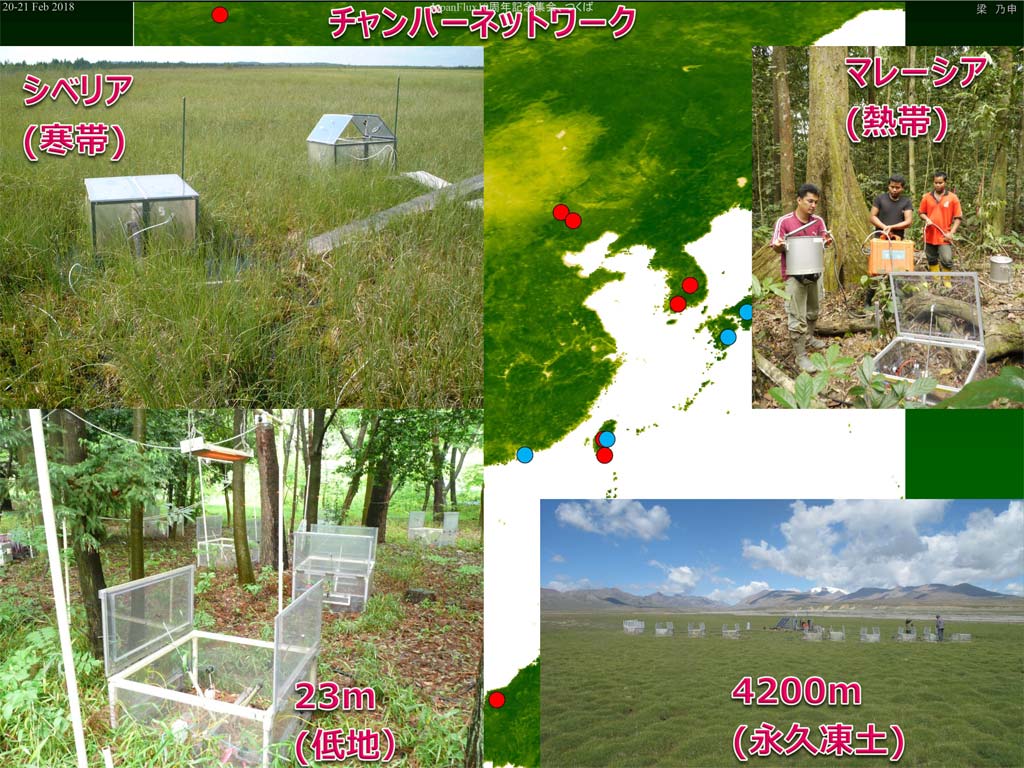

筆者(高橋・国環研)は富士北麓フラックス観測サイトでの12年間におよぶ長期観測データから、2014年に行われた間伐が炭素収支に与えた影響についての考察を紹介した。間伐の直後に大きく減少した光合成生産量と生態系呼吸量は、その後、年々増加しているが生態系呼吸量の増加の伸びの方が光合成生産量に比べて卓越しているため、現時点での正味のCO2の吸収量は間伐前に比べて小さくなっている。バイオマス調査から得られたデータから樹木の生長率は間伐後に顕著に増加しており、正味吸収量が伸びない原因は、間伐後に林床に残置された粗大有機物(木材として利用できない枝や幹など)の分解が続いていることにあると推測した。

太田(名古屋大学)は温暖化の影響が大きいと考えられる東シベリアの永久凍土帯のスパスカヤパッドでの観測の結果について紹介した。その他、アジア域の重要な生態系である水田での観測(小野:農研機構・農業環境変動研究センター)、水田での窒素収支に係わる物質のモニタリング(林:農研機構・農業環境変動研究センター)、植物が交換する生物起源揮発性有機化合物の観測とその意義(谷:静岡県立大学)、温暖化に関係するものの理解が十分に進んでいないとされる大気有機エアロゾルの観測(宮崎:北海道大学)、国内タワーフラックスサイトにおけるメタンフラックスの統合的な解析(植山:大阪府立大学)など、陸域生態系の物質交換に関わる多面的な機能を理解するための取り組みが紹介された。

3. セッション2「社会貢献(パリ協定、Future Earthなど)」

セッション2「社会貢献(パリ協定、Future Earthなど)」 では、基調講演として安岡(千葉大学)が温暖化に関する観測研究を社会に結びつけるための、観測から対策までのサイクルを考えたマクロな思考体系の重要性を述べた。「環境を知る(動態の把握)」「環境を良くする(改善技術)」といった要素だけでなく「環境のあり方を考える(環境哲学)」ということが今後の環境研究には求められていくという観点は非常に強く印象に残った。

檜山(名古屋大学)は観測研究を社会に結びつける気候変動適応農法の提案を目指した学際・超学際研究の事例として、SATREPSナミビアプロジェクトでの極端な洪水・干ばつが頻発する環境での農法提案の成果を紹介した。町村(大阪大学)は、観測研究が社会貢献に繋がるには、研究計画の策定から実施・発表・IPCCなど国際的取り組みへの貢献を経ることが必要で、非常に長い時間が必要となるため、フラックス観測研究を円滑に社会貢献へ結びつけるためには政策反映の時間・空間スケールを想定した研究デザインが重要であることを述べた。市井(千葉大学)はフラックス観測データがサイトネットワークによるデータ共有の迅速化とモデルによる空間補間技術の進展により広域での迅速な炭素収支監視や将来予測に繋がることを示し、観測データの利用研究の推進にはデータ共有の迅速化が重要であることを印象づけた。

その後、ポスターセッションが行われ、19件の発表ポスターが並んだ会場で活発な議論が行われた。

4. セッション3「サイト観測とそのネットワーク化2」

2日目はセッション3「サイト観測とそのネットワーク化2」から始まった。市井(千葉大学)はフラックス観測ネットワークのデータと衛星データを利用した広域化研究の進捗について紹介した。機械学習技術の高度化により、広域評価研究も進展してきているが、熱帯域などでは衛星データが重要であるにもかかわらず雲の影響などで有効なデータの集積がなかなか進まないなどの技術的困難さがあり、広域評価研究と観測展開との相互のフィードバックをより強く意識しつつ技術的な課題を克服していく必要があると感じられた。新井(東京大学)は地上フラックス・衛星データを融合したメコンデルタを中心とした水稲栽培由来のメタン発生量の推定研究を紹介した。古田(日本大学)は航空機LIDARを用いた森林炭素固定量の観測から、低層木が抽出できないケースがあることや、樹木の頂点を抽出する際に誤差が生じやすいなどの課題を技術的に検討した。

このセッションでは、日本学術振興会賞を受賞した伊藤(国環研)によるパリ協定に向けた生態系モデルによる温室効果ガス収支評価についての招待講演を行った。

5. セッション4「コミュニティ連携」

セッション4では「コミュニティ連携」をテーマとした発表が行われた。奈佐原(筑波大学)は衛星や地上でのリモートセンシングを利用したフラックス関連研究についてのこれまでの経緯や研究動向について紹介した。この中で、衛星センサーや機械学習は発展しているが、これらの検証に必要な地上データが圧倒的に不足していることが強くアピールされていた。

小林(JAMSTEC)はアラスカ・ポーカーフラットでの観測研究を紹介し、その中でデータをできるだけ迅速に提供するなど、データを多く利用して貰うための努力の重要性を述べた。斎藤(岐阜大学)は日本長期生態学研究ネットワーク(JaLTER)の活動について述べた。複数の研究ネットワークが乗り入れるサイトの利用の高度化は重要であり、JaLTERでは新たな研究提案に対して科学委員会が橋渡しをするプログラムを行っていることが紹介された。

檜山(名古屋大学)はiLEAPS(統合陸域生態-大気プロセス研究計画)、 Future Earth、SDGs(持続可能な開発目標)といった国際的に大きな計画と環境研究との関係性において、直面する環境問題に対応するうえで、どうしても不利益を被る人々が発生する。こうした状況の中で対策に対するコンセンサスを得るために、施策者は多くの人間に対して痛みを共有する姿勢を示すことが重要になる。そのために確固たる科学的知見に基づいた将来予測研究が必要であることを訴えた。熊谷(東京大学)は気候変動と生態系の変遷の関係性について最近の文献で取り上げられた話題を紹介しつつ、未解明のさまざまな課題に取り組む上で「知りたいことがある」という知的好奇心が大切であることを訴えた。JapanFluxも、一人ひとりが大きな視野で全体を見回しながら、自分一人ではできないことを支えてくれる仲間が結び付く「知を愛する人々」のコミュニティであってほしいと要望した。

6. JapanFluxの今後(議論)

最後に行われた総合討論においては、データ共有や研究コミュニティ間の連携の促進、データの利用促進などについてさまざまな意見交換が行われた。特に印象に残ったのは、技術的な課題や未解明の問題に立ち向かう若手研究者を育てていくことの重要性が多くの研究者から訴えられたことである。大気と陸域生態系間の物質収支に関連するそれぞれの学会においても、理論や技術に関する議論をする場がなくなってきているという認識が多くの参加者で共有された。この議論を聞きながら、以前、大気-海洋のCO2交換の世界的な第一人者であるTaro Takahashi(コロンビア大学ラモントドハティ地球観測所)が国環研で小さなセミナーを行ってくれたときに、「ニュートンの時代はリンゴが落ちるのを見ただけでもScienceになった。そのあと、簡単なことはみんな片付いてしまって、簡単に解決できない難しい問題ばかりが残っていくのがScienceの世界。今の若い研究者は大変だね。」と話していたことを思い出した。JapanFluxが立ち上がって11年が経過した。陸域生態系の物質循環・収支研究にも多くの進展があった一方で、まだまだ「十分に理解できていない」ことがたくさん残されていることもわかってきた。10年後のJapanFlux 20周年記念大会があるとしたら、中心メンバーの多くは入れ替わっていることだろう。そのときはどんな話題が取り上げられているだろうか?