地球環境研究センター設立30周年記念イベントを行いました(1)

国立環境研究所地球環境研究センター(CGER)は2020年10月1日に発足30周年を迎えたことを記念し、これまでの30年を振り返り、かつこれからの30年を語り合うオンラインによるイベントを開催しました。

イベントは二部構成になっており、第一部は当初から100年の活動継続を視野に入れた地球環境モニタリングの「足跡」(これまで)と「展望」(これから)をテーマとしたCGER職員による座談会、第二部は大学生やメディア関係者などをパネリストとしてお迎えし、脱炭素社会に向けたこれからの30年について世代横断パネルディカッションを行いました。

第一部、第二部とも、オープニングはCGERが30年近くにわたって観測してきた大気中二酸化炭素(CO2)濃度の上昇カーブとともに、30年を振り返るものとなりました。どちらも2時間を超える長丁場でしたが、多くの方に視聴していただきました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本稿では第一部の概要を紹介します。なお、第一部の内容は、オンライン(https://www.youtube.com/user/nieschannel)で近日公開されます。

【第一部】地球観測座談会 100年視野の地球環境モニタリングの足跡と展望

- 司会:

- 向井人史(気候変動適応センター長、前地球環境研究センター長)

- メンバー:

- 笹川基樹(大気・海洋モニタリング推進室 主任研究員)

- 白井知子(地球環境データ統合解析推進室長)

- 高橋善幸(陸域モニタリング推進室 主任研究員)

- 中岡慎一郎(大気・海洋モニタリング推進室 主任研究員)

- 町田敏暢(大気・海洋モニタリング推進室長)

- 遠嶋康徳(環境計測研究センター 動態化学研究室長)

- 寺尾有希夫(炭素循環研究室 主任研究員)

- 野村渉平(炭素循環研究室 高度技能専門員)

向井が司会を務めた地球観測座談会は、少々専門的で難しい内容もありましたが、終始和やかな雰囲気で進みました。

最初に向井がCO2観測の意義や歴史、観測方法の変遷、1958年からハワイのマウナロアでCO2濃度の系統的な観測が開始されたことを詳しく解説しました。

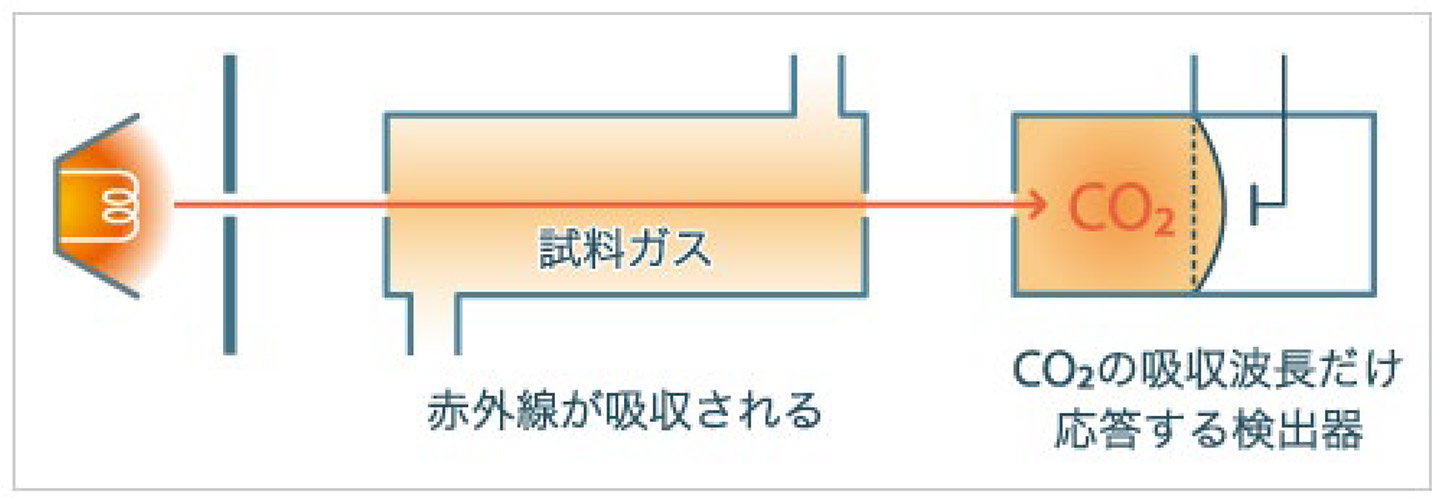

現在、CO2濃度測定は、非分散赤外吸収法(Non-Dispersive Infrared absorption method:NDIR、図1)が主に用いられています。これは、試料ガスに通した光をCO2吸収波長だけに応答する検出器で測る方法です(詳細は、向井人史「長期観測を支える主人公-測器と観測法の紹介2-透明人間!であるガスを測定する方法-NDIR:二酸化炭素の場合-」地球環境研究センターニュース2012年8月号、9月号参照)。これはCO2濃度の連続測定を可能にした大変重要な測定方法でもあります。

次に、研究者がそれぞれ担当している観測方法や観測結果について説明しました。

1.CGERが実施しているさまざまな温室効果ガス観測方法

中岡は海洋のCO2吸収について解説しました。大気への放出と海洋への吸収のバランスがとれている状態であれば、CO2の正味の移動はゼロになります。しかし大気中に「人為起源CO2」が放出されていて、大気中のCO2が増加してバランスが崩れ、大気から海洋に相当な量のCO2が吸収されているのが現在の状況です。

中岡は次にCO2の海洋吸収を測る方法として、国立環境研究所で独自に開発した平衡器の動画を紹介しました。分子として溶けている海水中のCO2を空気と平衡化し、それを大気と同じようにNDIRで測定します。大気中のCO2濃度(分圧、pCO2)と海水に平衡な空気のCO2濃度(分圧、pCO2)との差から海洋への吸収や大気への放出(フラックス)がわかります(図2、詳細は、中岡慎一郎「長期観測を支える主人公-測器と観測法の紹介3-海洋に溶ける温室効果気体の挙動を探る:海洋二酸化炭素濃度測定システム」地球環境研究センターニュース2012年10月号参照)。

高橋は陸域生態系のCO2の吸収と放出について説明しました。CGERにおける陸域生態系のCO2フラックス観測は2000年に開始されました。その社会的背景として、1997年に採択された京都議定書で森林の吸収量を削減目標に加えることができるようになり、森林の吸収量に関する科学的根拠の必要性が高まってきたことがあると高橋は述べました。

また、2000年前後に新しい観測技術として「渦相関法」が普及し、無人で長期の連続観測が可能になったことも森林生態系炭素収支モニタリングが地球環境モニタリング事業に加わった理由であると説明しました。渦相関法は、空気の3次元風速とCO2濃度の高速測定から正味のCO2移動量を計算する方法です(図3、詳細は、高橋善幸「長期観測を支える主人公-測器と観測法の紹介1-渦相関法」地球環境研究センターニュース2012年4月号参照)。

2.モニタリングから見えてきたもの

向井は、地球環境モニタリングステーション(波照間(沖縄県)、落石岬(北海道)、富士山)でのCO2濃度観測結果を紹介しました。この3か所のトレンド(年平均)はよく一致しています。

CO2濃度の増加速度については、かつて1.5ppm/年だったものが、最近は2.5ppm/年に上がっていること、気温との関係では、エルニーニョの年により顕著な気温上昇が見られ、CO2の増加速度も増していると向井は話しました。

パリ協定の長期目標(産業革命前と比べて、地球の平均気温の上昇を2°Cより十分低く、できれば1.5°Cに抑える)を達成するには、今後30年くらいの内にはCO2の排出をゼロにしなければなりません。

1.5℃を達成するには20~30年後に排出をゼロにしなければならないので、そのときの濃度は430ppm程度になるでしょう。2℃の場合、30~40年後にほぼ排出ゼロとすると、濃度は450ppm程度になると予測されます。しかし、このグラフから見えるような2.5ppm/年という現在の増加速度が本当に止まるのかどうかが問題だと向井は解説しました(図4)。以上のことを地球環境モニタリングステーションでの観測結果から紹介し、早い段階で排出削減対策をとる必要があると強調しました。

次に遠嶋が波照間と落石岬の両ステーションでのメタンの観測結果を紹介しました。メタン濃度も季節変動しながらだんだん増えています(図5)。1990年以降に増加率は年々下がってきて、2000年にはほぼゼロになり、メタンの増加がストップしたのでこれ以上の地球温暖化への影響は心配する必要がなくなったように見えました。しかし、2007年以降再びメタン濃度が上昇しました。

2100年に温度上昇を2℃以下に抑える目標のもとに開発された放出量の最も低いシナリオによると、目標達成のためには2012年くらいから排出量を削減して大気中濃度を減少させるようにしなければならないのに、世界平均も波照間もメタン濃度は上昇し続けています。今後どうやってメタン放出量を減らしていくか、真剣に考えていかなければいけないでしょうと、遠嶋は説明しました。

町田からは航空機によるシベリア上空高度7kmまでのCO2濃度観測について紹介がありました。夏は植物の光合成により地表付近ではCO2濃度は下がり、逆に冬から春は植物の呼吸で地表付近はやや高濃度になります。シベリアのように人口密度の低いところでもCO2濃度は着実に上昇しています。

波照間、落石岬と比べて、シベリアの高度1km地点では非常に大きなCO2濃度の季節変動が見られます。これは、大陸内部では海の近くよりも陸上植物の影響をより強く受けているからです。シベリアは1年を通してCO2放出量と吸収量があまり変わらないのに対し、人口が密集している日本を含む東アジア周辺では、化石燃料燃焼の影響でCO2放出量が吸収量より大きいため、上空より地表面の方が年平均値は高くなるという特徴があることを町田は説明しました。また、シベリアの森林は大きな吸収地域ではあるが、吸収量は気候の変動に応答している可能性があるので、急激な温暖化がどのように影響するか問題だと述べました(図6)。

続いて海洋のCO2吸収に関する観測結果を中岡が紹介しました。自前の船を所有していない国立環境研究所は現在トヨフジ海運株式会社の自動車運搬船に協力していただき、日本-北米間と日本-オセアニア間の高頻度の観測を行っています。

南北太平洋西部域での2006年からの観測により、海洋中のpCO2について、北緯15°~25°、南緯25°~15°は明瞭な季節変化がありますが、赤道域はほとんどないことがわかりました。さらに年々の変化について見てみると、2015~16年にはどの海域でもpCO2が上昇し、熱帯域以北では高い状態が継続していることがわかりました。その原因について現在解析を行っているとのことです。

海洋のCO2吸収は増加しているが、増加パターンは海域によって違っていると中岡は述べました。北太平洋では冬季は吸収が盛んで、夏季は弱くなります(図7)。なお、得られた観測データは、国際データベースであるSOCAT(https://www.socat.info)に提供され、公開されています。

さらに陸域生態系の観測結果について高橋から報告がありました。3つの観測サイト(苫小牧フラックスリサーチサイト(2000年開始)、天塩CC-LaGサイト(2001年開始)、富士北麓フラックス観測サイト(2006年開始))はすべてカラマツ林ですが、ステージが異なります。

苫小牧は2004年の台風で木が倒れてしまい、森林がなくなった後の自然回復の過程を調査しています。天塩では2002年の終わりに林を伐採し、そこにカラマツを植林して、成長過程を調べています。富士北麓は樹齢60年の管理された成熟林で観測を行っています。

苫小牧ではCO2の交換量は2004年の台風による森林倒壊直後に放出に転じ、その後緩やかに正味の吸収が回復しつつあります。天塩のCO2交換量は2003年の伐採・植林直後に放出となっていましたが、樹木の生長にともなって呼吸量も光合成量も急速に回復し、光合成量の方が増加量が高いため迅速に正味のCO2吸収源として機能するようになりました。成熟林の富士北麓は、一度30%の木を切ったのですが、この間伐は一時的に光合成・呼吸量に影響するものの、正味吸収は安定して継続している(図8)と、高橋はこれまでの観測結果を紹介しました。

3.地球環境データベースの紹介(データの利活用)

次に、データの利活用について、白井が報告しました。白井は地球環境データベースの構想がCGER設立時からあったことを紹介し、その30年の歩みを振り返りました。

1990年当初はまだインターネットがほとんど普及していなかったので、どこにどんなデータがあるのかという情報自体を提供する、情報源情報データベースが意味をもっていました。2000年代になるとインターネットが普及し、データの所在探しは楽になりました。CGERのモニタリングデータも蓄積され、CGERのオリジナルデータの発信が充実し始めしました。2010年代には国際データベースの整備が進み、データを世界中の人が共有するオープンサイエンスの流れが進みました。CGERでも、適切なデータ管理・公開を促進するため、研究者のデータ管理を支援するシステムを開発しています(図9)。

白井は、設立時の地球環境データベースの構想である「巨大かつ複雑な『地球環境システム』にかかわる期限付きの課題へのアプローチとして、単にデータを提供するだけでなく、社会の意志決定・政策判断に使われることを意識したシステム設計」を意識しつつ、目標高く進めていきますと話しました。

この後、これまでの観測にまつわる失敗談や苦労話が紹介されました。たとえば、塩害の多い波照間ステーションでは錆びないようチタン製のネジを採用したのに、チタンの摩擦の小ささでネジが緩んでしまったこと、マイナス35℃になった11月のシベリアのヤクーツクではレストランでの昼食中にも車のエンジンを切らないことに驚かされたこと(切ったら二度とかからないから)など多くのエピソードが紹介されました。

4.100年を目指してモニタリングを続けるには

最後にモニタリングを長期的に行う戦略について、研究者たちから意見をもらいました。

笹川「老朽化した装置を次世代のものにしていくことと、人についても次の世代へのスムーズな移行が大事。」

寺尾「観測を継続していくためには予算の確保も重要。国民の皆さまに、我々のモニタリングへのご理解とご支援をお願いします。」

町田「このとき、この場所のデータはもう一度観測することはできない(ので、今ちゃんと記録しておく必要がある)。将来の研究者、国民のためにみんなで努力してこれからもいいデータをとっていきたい。」

質問と回答の一部を紹介します

事前登録の際に質問を受け付けました。その総数は130件にも及びました。また、イベント中にもたくさんの質問をいただきました。イベント内ですべてにはお答えできませんでしたが、いただいた質問のいくつかにここで回答いたします。

- Q:どうして深層水の水がCO2を豊富に含んでいるのか。

- 中岡:海には海洋大循環という大きくゆっくりした流れがある。海の表層で植物プランクトンや動物プランクトンが活動して糞を出したり死骸になったりした後、ゆっくりと深層に落ちていく。それら有機物が沈んでいく間に分解(無機化)されてCO2となるため。

- Q:海洋がCO2を吸収する限界はあるのか。

- 中岡:海洋はまだまだCO2を吸収できる。ただし、温暖化で海水温が上がると、イオン(HCO3-、CO32-)と分子(CO2)の平衡関係が変わってしまったり、海洋の循環が変化するなどして吸収しなくなってしまう可能性はある。そのため、その値を示すのは現状ではまだ難しい。

- Q:森林吸収は今後増えるのか。シベリアや日本の森林吸収量は増加しているのか。一方で森林火災が増えているが、影響はあるのか。温度に対する森林の応答はどうか。

- 高橋:CO2交換量を左右する環境要因の中で、温度に関しては光合成より呼吸の方が大きく応答する。土壌の中には大気中のCO2量の3倍くらいの有機炭素があり、温暖化が進む(気温が上昇する)と土壌炭素の分解が進み放出量を増やす可能性がある。一方で、葉がつく季節が早まり、活動期間が長くなるので、温暖化は光合成量を若干上げるかもしれない。欧米とアジアでは降水パターンも気象条件も違うので、地理的気候的条件も含めて解析する必要があり、一般論としての回答は困難。吸収量が増えるかどうかは今後観測を続けていかなければわからない。森林や土壌が気候変動に対してどう応答するかは本当に難しい問題。

- Q:CO2がどんどん増えても植物の吸収は大丈夫なのか。

- 高橋:大気中のCO2が上昇すれば植物にとっては利用できる資源が増えるので吸収は上がる。それがどれくらいまで上がるのかというと、人間が生きているレベルなら植物にとっては「CO2が増えすぎている(悪影響がでる)」ということにはならないと思う。

- Q:新型コロナ禍が温室効果ガス排出量に影響したのか。

- 野村:富士山頂とマウナロアのCO2濃度の比較からコロナの影響を見た。ハワイ島にあるマウナロアのCO2濃度は大陸での都市からのCO2排出や植生によるCO2吸収の影響を強く受けていない、北半球中緯度の平均的なCO2濃度を示している。一方、富士山のCO2濃度はアジア大陸でのそれらCO2の吸収や排出の影響を強く受けている(したがって両者の差を見るとアジア大陸(日本列島含む)からの排出影響がわかる)。

下の図中、各月の左側は富士山頂とマウナロアの過去10年(2010~2019年)の濃度差(富士山頂-マウナロア)の平均値、右側は2020年の濃度差を表す。2月の濃度差は例年は2~3ppm富士山の方が高かったが、2020年は1.5ppmくらいであり、明らかに小さい。理由は、アジア大陸、主に中国から人為的に排出されたCO2量が減ったためと考えられる。中国は2020年1月下旬から3月上旬まで新型コロナの対策としてロックダウンをしたが、この影響によって排出量は一時的には少し下がったと思われる。