Q20IPCC報告書とは?

!本稿に記載の内容は2023年11月時点での情報です

1IPCC報告書は最新の科学的知見に基づいて作成される

国民の大半は、IPCC報告書の内容について、新聞・テレビなどのマスメディアやインターネット記事等を通じて知ることと思います。しかし報道資料では報告書の作成手順まで詳説されることはまれです。そのため「どこかにIPCC本部があり、そこでは数十人の研究者が雇用され、日々報告書作成のための研究を実施している」といったイメージがもたれる場合もあるようです。

事実はそうではなく、たとえば2021 ~2023 年に順次公表された第6次評価報告書(Sixth Assessment Report:AR6)については、いずれの作業部会でも、60を超す国々からの250人前後の代表執筆者らによって草稿が作成されており、その草稿への査読意見の数は数万件にも上ります。また、温暖化に関する最新の科学的知見について包括的かつ客観的な見解を示す報告書となるよう、その作成手順には多くの工夫が凝らされています。本稿では、IPCC報告書の作成手順を詳説し、そこに凝らされた工夫について紹介します。

2三つの作業部会と一つのタスクフォースからなる

温暖化問題の重大さと対策の必要性への認識の高まりを受け、IPCCは世界気象機関(World Meteorological Organization:WMO)と国連環境計画(United Nations Environment Programme:UNEP)により1988年に設立されました。その使命は、温暖化研究を独自に企画実施することではなく、既存文献に基づき温暖化に関する最新の科学的知見を収集・評価し、現時点で科学的に何がどの程度わかっているのか、を整理して示すことです。

IPCCの活動は、30名強の議長団(ビューロー)の下に、「第1作業部会(自然科学的根拠)」「第2作業部会(影響、適応、脆弱性)」「第3作業部会(緩和策)」ならびに「温室効果ガスインベントリに関するタスクフォース」が置かれ、世界中の多くの科学者の協力を得て行われています。各作業部会での評価作業は定期的に行われ、その報告書は国際的に合意された科学的理解として認知され、政策検討・国際交渉の場面でも多用されてきました。そのような経緯から、科学的知見に依拠して望ましい特定政策を提案することがIPCCの役割である、との誤解を受けやすいのですが、設立以来IPCCは政策中立を原則としており、特定の政策を提案することはありません。

3IPCC報告書は包括的・客観的に作成される

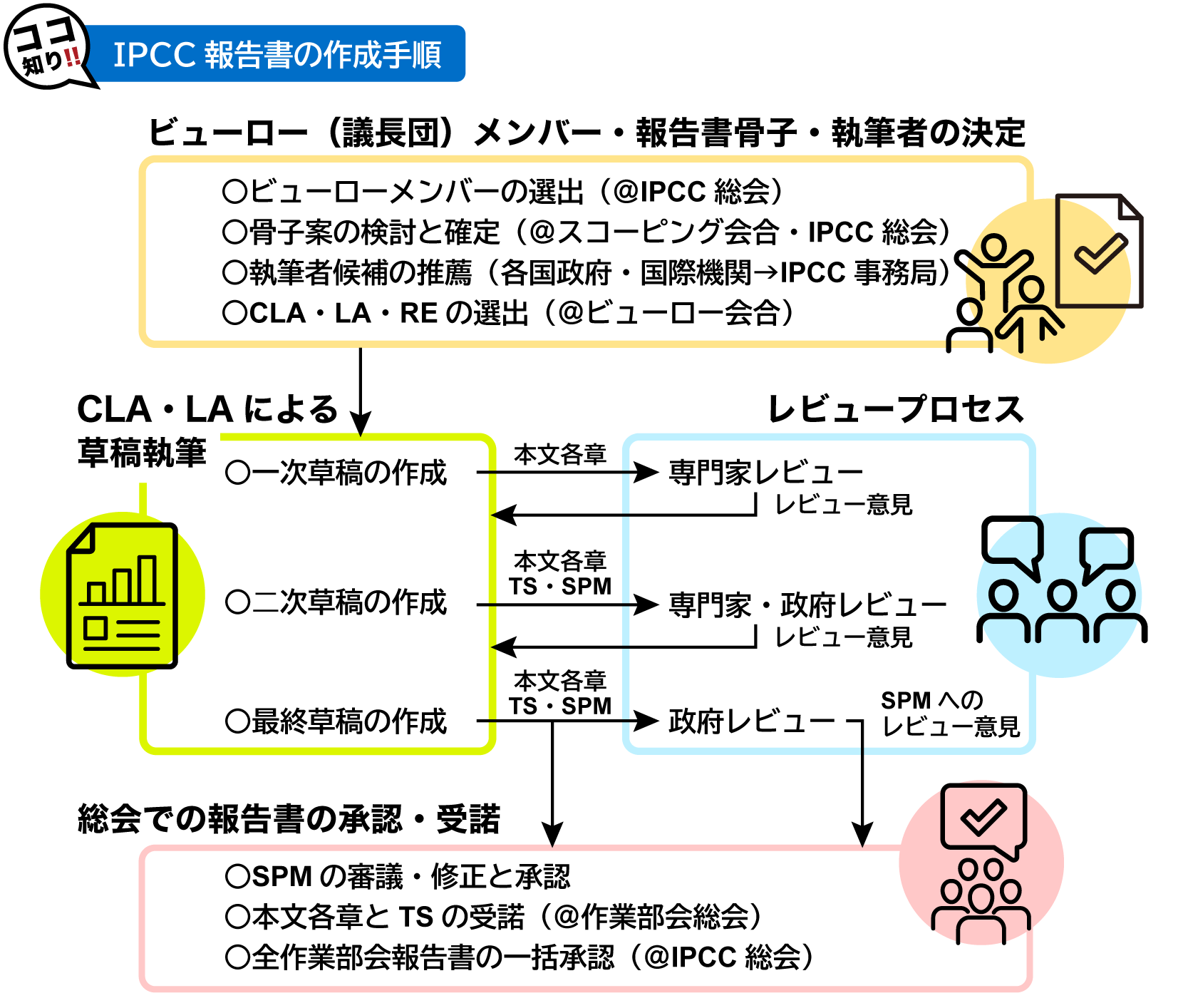

各作業部会の報告書は図1の手順で作成されます。

- 執筆者の選出

- 総会で承認された骨子案に沿って報告書を作成すべく、まず執筆者の選出が行われます。各作業部会議長からの要請に応じて、各国政府や国際機関は各章の執筆にふさわしい専門家の履歴書をIPCC事務局に送付し、その情報をもとに事務局は広く専門家をカバーした執筆者候補リストを作成します。議長団はそのリストから、報告書の執筆を主担当する統括執筆責任者(Coordinating Lead Author:CLA)・代表執筆者(Lead Author:LA)、レビュープロセスを監視し助言を行う査読編集者(Review Editor:RE)を選出します。包括的な報告書の作成を実現するため、専門分野、出身地域、性別の偏りを避けた執筆者構成とするよう定められています。

- 草稿作成

- CLA・LAは、原則として、査読(注2)を経て学術雑誌に公表済みの論文(査読論文)を引用して草稿を作成します。ただし、たとえば民間での温暖化対策事例などについては業界紙や国際機関報告書でしか公表されない場合もあります。そこで、報告書の包括性を高めるため、査読論文以外についても、精査のうえ手続きをふめば引用可能としています。なお、相応の科学的根拠を持つ対立見解がある場合には、一方のみを取り上げずに両見解を記し、現時点での科学的知見ではどちらかに断定できないことを示します。また、必要に応じて、不確実性の幅や研究者間の見解の一致度についても記されます。

- レビューと草稿修正

- 報告書の信頼性は、その厳密かつ透明性の高いレビュープロセスにより担保されます。一次草稿は、まず専門家レビューに回されます。IPCCのレビューの特徴の一つはその規模の大きさです。前述の執筆者候補リストを中心に数百人の専門家にレビューが依頼されます。その結果、多い章では千を優に超す意見が提出されます。多数のレビュアーの参加を得ることで、草稿作成時に見逃した知見を取り入れて報告書の包括性を高めるとともに、誤り・偏りを減らすことを目指しています。なお各章には2~3名のREが配置され、査読意見へのCLA・LAの対応を監視するとともに、必要に応じて助言を与えます。専門家レビューをふまえCLA・LAが作成した二次草稿は、次に政府・専門家レビューに回されます。その意見をふまえCLA・LAが作成した最終草稿は、さらに最終政府レビューに回されるとともに作業部会総会に提出されます。このように、複数回のレビューにより、報告書の正確さが高められます。なおレビュー意見については、プロセスの透明性の確保のため、報告書完成後も一定期間公開されます。

- 報告書の受諾・承認

- 作業部会総会に提出される最終草稿は、2000~3000頁の本文各章、30~50頁の政策決定者向け要約(Summary for Policymakers:SPM)、約100頁の技術要約(Technical Summary:TS)からなります。うち、SPMについては、総会の場で参加国の代表者らによって審議され、必要な修正・加筆を施されたものが、一行ずつ全会一致で「承認」されています。一方、本文各章とTSは、承認されたSPMの表現等と整合性に問題がないように、必要ならば編集上の修正を加えるという了解のもとに「受諾」されます。

4報告書の包括性・客観性を高めるための工夫

以上のように、報告書の包括性・客観性を高めるとともに、誤り・偏りを減らすため、作成手順に様々な工夫が凝らされています。なかでも、REは第3次評価報告書(Third Assessment Report:TAR)で新規設置されました。TAR以前は、レビュー意見を草稿にいかに反映させるかは、最終的には各章CLA・LAの判断に委ねられていましたが、レビュー意見の適切な反映を目指した改善といえます。また、第5次評価報告書(Fifth Assessment Report:AR5)以降には、CLAの作業を技術的に補助するチャプターサイエンティスト(Chapter Scientist:CS)が各章に配置され、評価対象となる研究論文の増加に伴いCLA・LAの作業負荷が増す中でも各章原稿の品質が確保できるよう、取り組みが強化されています。

各々の工夫の効果を客観的に評価することは困難ですが、評価報告書作成にLAとして複数回参加した経験の範囲で主観的意見を述べるなら、それぞれ有効に機能していると思います。大量に寄せられたレビュー意見については、REの助言も得つつ、取り扱いに議論を要するもの、さらに文献をあたり情報追加が必要なもの、文法修正等の軽微なもの等に種別され、限られた作業時間の中で、それぞれ適切な対応がとられていたと思います。少なくとも、理にかなった意見を無視するようなことはありませんでした。

以上に示した作成手順からわかるように、また執筆者としての経験から言えば、質問文の「一部の科学者の意見をまとめただけで、正しいとは限らない」との見方は的を射ていないと考えます。ただし、TAR以降にREが、またAR5以降にCSが設置されたように、作成手順の透明化と包括性・客観性向上のために、今後もさらなる工夫を重ねていくことは重要でしょう。

- 注1

- レビューとは草稿に対する意見提出のことをいいます。

- 注2

- 研究者は学術雑誌に論文を掲載することにより、その研究成果を公表します。研究者が投稿した論文原稿は、その論文が扱っている分野を専門分野とする(一般的に匿名の)研究者により、論文の論理性・新規性等の観点から当該雑誌への掲載が適当であるかが審査され、審査意見に応じて必要な原稿訂正を行った後に受理・掲載されます。このプロセスは査読と呼ばれ、論文の誤りを公表前に発見・修正するとともに、内容をより有用なものとするために役立っています。査読の結果、雑誌掲載を拒否される場合もあります。雑誌によっては査読を行わずに論文掲載するものもありますが、査読を経て掲載された論文は、投稿者以外の専門家により品質保証されているという点で、一般的に価値が高いと考えられています。

さらにくわしく知りたい人のために

- 第1版:2007-12-28 地球環境研究センターニュース2007年12月号に掲載

- 第2版:2010-09-28 内容を一部更新

- 第3版:2023-11-07 内容を一部更新

第1-3版 髙橋 潔(出版時 地球環境研究センター 温暖化リスク評価研究室 主任研究員/ 現在 社会システム領域 副領域長)