Q15温暖化は暴走する?

!本稿に記載の内容は2024年3月時点での情報です

温暖化はあるところまで進むと決して止められなくなると聞きました。本当ですか。

江守 正多

(国立環境研究所)

温暖化の「暴走」はそう簡単には起こりません。なぜなら、地球には、温度が上がるほどたくさんの赤外線を宇宙に放出して、温度を安定に保とうとするメカニズムが備わっているからです。ただし、現在の科学でまだよくわかっていないメカニズムが温暖化を加速することもありうるので、温暖化が暴走する可能性がゼロとはいいきれません。

1「正のフィードバック」があると「暴走」が起こる?

質問の「決して止められなくなる」を、どんなに対策をしても際限なく温度が上がり続けること、いわゆる「暴走」すること、ととらえてお答えします。

一般に、何かの原因によって、ある変化が起こったときに、その変化をさらに強めるような作用が働くことを「正のフィードバック」といいます(注1)。たとえば、子どもに家庭教師をつけて勉強させたら(原因)成績が上がったとします(変化)。すると、勉強がおもしろくなって自分で勉強するようになり、さらに成績が上がるかもしれません(フィードバック)。この例のように、正のフィードバックのみが働く場合、「さらに成績が上がる → さらに勉強する → さらに成績が上がる → さらに…」というように、変化は際限なく強められていき、もはや原因(家庭教師)を取り除いても、変化はどこまでも続きます。

実は、地球の温度が決まるメカニズムの中にも、正のフィードバックがいくつもあります。地球の温度が上がると、大気に含まれる水蒸気の量が増えます。水蒸気は温室効果ガスなので、さらに地球の温度が上がります。これは「水蒸気フィードバック」と呼ばれます。また、地球の温度が上がると、地表面の雪や氷が融けます。雪や氷は鏡のように太陽光をよく反射しますので、これが減ってしまうと地球がよりたくさん太陽光を吸収することになり、さらに地球の温度が上がります。これは「雪氷アルベド(注2)フィードバック」とよばれます。では、このような正のフィードバックによって、地球の温度は際限なく上がり続け、「暴走」してしまうのでしょうか。

2地球には「負のフィードバック」が備わっている

「正のフィードバック」の反対に、変化を弱める作用である「負のフィードバック」があります。たとえば、家庭教師をつけて勉強させたら(原因)成績が上がったのですが(変化)、成績が上がったことに油断して、家庭教師が来ない日は今までより勉強しなくなるかもしれません。そうなると成績は思ったほど上がりません(フィードバック)。このような負のフィードバックのみが働く場合、変化は弱められて、やがて頭打ちになります。

地球の温度が決まるメカニズムの中には、本質的な負のフィードバックがあります。それは、地球の温度が上がるほど、たくさんの赤外線を宇宙に放出して冷えようとすることです(注3)。これは、世の中のすべての物体に共通する、物理学の基本的な法則です。この負のフィードバックがあるおかげで、物体の温度は安定に保たれます(注4)。

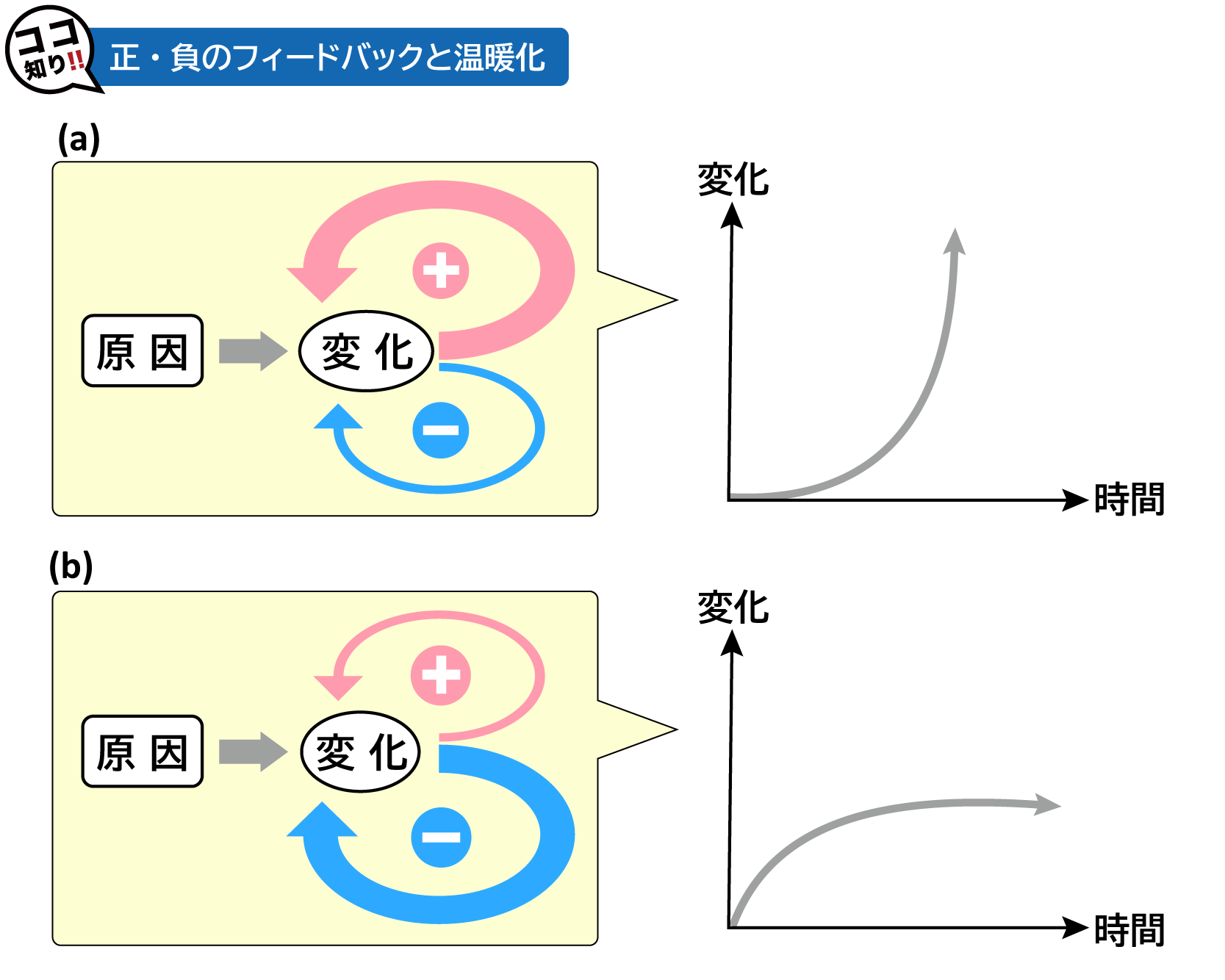

3負のフィードバックが勝てば暴走しない

では、正のフィードバックと負のフィードバックが両方存在すると、どうなるのでしょうか。正のフィードバックが負のフィードバックよりも大きければ、暴走が起こります(図1a)。逆に、正のフィードバックが負のフィードバックよりも小さければ、暴走は起こらず、変化は頭打ちになります(図1b)(注5)。

地球の温度に関していえば、「温度が上がるほど赤外線を放出する」負のフィードバックが非常に大きく、現在わかっているさまざまな正のフィードバックの効果を足していっても、差し引きで負のフィードバックが十分に勝つことがわかっています。したがって、正のフィードバックが多少あっても、温暖化は暴走しないのです。

水蒸気フィードバックや雪氷アルベドフィードバックは現在起こりつつある温暖化の中で既に働いていると考えられます。温暖化の将来予測を行うコンピュータシミュレーション(気候モデル)でも、これらのフィードバックは当然計算に入っていますが、温暖化が暴走するという予測結果は出てきていません。

4「暴走」する可能性がゼロとはいいきれない?

では、温暖化は暴走しないといいきってよいでしょうか。現在の科学で地球のすべてがわかっているわけではないので、多少慎重に検討してみましょう。

まず、「雲のフィードバック」(注6)が正か負か、あるいはどれくらいの大きさかは、難しい問題であり、まだ解決されていません。また、温暖化にともない陸上の生態系が二酸化炭素を吸収しにくくなる「気候-炭素循環フィードバック」は正のフィードバックと思われますが、その大きさはまだよくわかっていません。しかし、これらのフィードバックはすでに働いているはずで、気候モデルによる研究もなされています。その結果を見る限り、温暖化を暴走させるほど大きな正であることはなさそうです。

より心配なのは、温暖化がある程度まで進むと、今まで働いていなかったフィードバックのスイッチがオンになるような事態です。そのようなことがあり得ないとはいいきれません。たとえば、温暖化にともないシベリアなどの凍土が融けて、温室効果ガスであるメタンが放出されることが心配されています。

5“Point of no return”、“Tipping point” は必ずしも温暖化の暴走を意味しない

最後に、暴走の問題と関係の深そうな言葉を二つ説明しておきましょう。

“point of no return”(ポイント・オブ・ノー・リターン:引き返せない点)という言葉があり、「その点を超えると暴走が始まる」と受け取られていることもあるようですが、以下のような解釈がより適切でしょう。仮に、産業革命前から2°C以上の温暖化がおこると、その影響は社会にとって受け入れられないほど大きくなるとします(注7)。そこで、温暖化を2°C以下に抑えるために対策をとるわけですが、対策が遅れてたとえば1.5°Cを超えてしまったら、地球の熱慣性によって温暖化はすぐには止まれないため、そこから急いで対策をとっても2°Cを超えることが避けられない、という場合、1.5°Cの点を “point of no return” とよぶことができるでしょう。

また、“tipping point”(ティッピング・ポイント:臨界点)という言葉があり、これも「暴走が始まる点」と受け取られていることがあるようです。これは、温暖化全体の暴走ではなく、南極やグリーンランド氷床の減少や、アマゾン熱帯雨林の減少など、気候システムの一部の変化に歯止めがかからなくなること、と受け取るのがより適切でしょう。

これらの説明からもわかるとおり、温暖化が暴走しなかったとしても、深刻な悪影響が出る手前で温暖化を止めなければならないことはいうまでもありません。

- 注1

- 制御工学などにおける定義と厳密には異なる可能性がありますが、本質的には同じです。

- 注2

- アルベドとは反射率のことです。

- 注3

- このことはシステムの中に備わっている性質であるためフィードバックと呼ばないこともありますが、ここではフィードバックと見なした上で話を進めます。話の本質はどちらでも変わりません。

- 注4

- このメカニズムについては、ココが知りたい地球温暖化「二酸化炭素の増加が温暖化をまねく証拠」もご覧ください。

- 注5

- 現在の温暖化では、原因(大気中温室効果ガス濃度)が大きくなり続けているので、このまま放っておいても頭打ちにはなりません。原因が大きくなるのを止めることができれば、変化は頭打ちになります。

- 注6

- 雲は地球を暖める効果も冷やす効果ももっており、また、温暖化にともなって雲がどこで増えてどこで減るかも自明ではありません。

- 注7

- 実際には、「社会にとって受け入れられない影響」が何°Cの温暖化で生じるかは難しい問題です。ココが知りたい地球温暖化「気温上昇抑制の目標」をご覧ください。

さらにくわしく知りたい人のために

- 住明正 (1993) 地球の気候はどう決まるか? 岩波書店.

- 第1版:2008-07-07 地球環境研究センターニュース2008年6月号に掲載

- 第2版:2010-03-28 内容を一部更新

- 第3版:2024-03-29 内容を一部更新