Q4氷床コアからわかること:二酸化炭素が先か、気温が先か

!本稿に記載の内容は2023年10月時点での情報です

過去数十万年に渡る南極の氷のサンプルを分析して得られたデータでは、気温上昇が先にあって、それに追随して二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス濃度が上昇していると聞きました。CO2が増えて温暖化するのではなかったのですか。

1過去に起こった氷期-間氷期サイクル

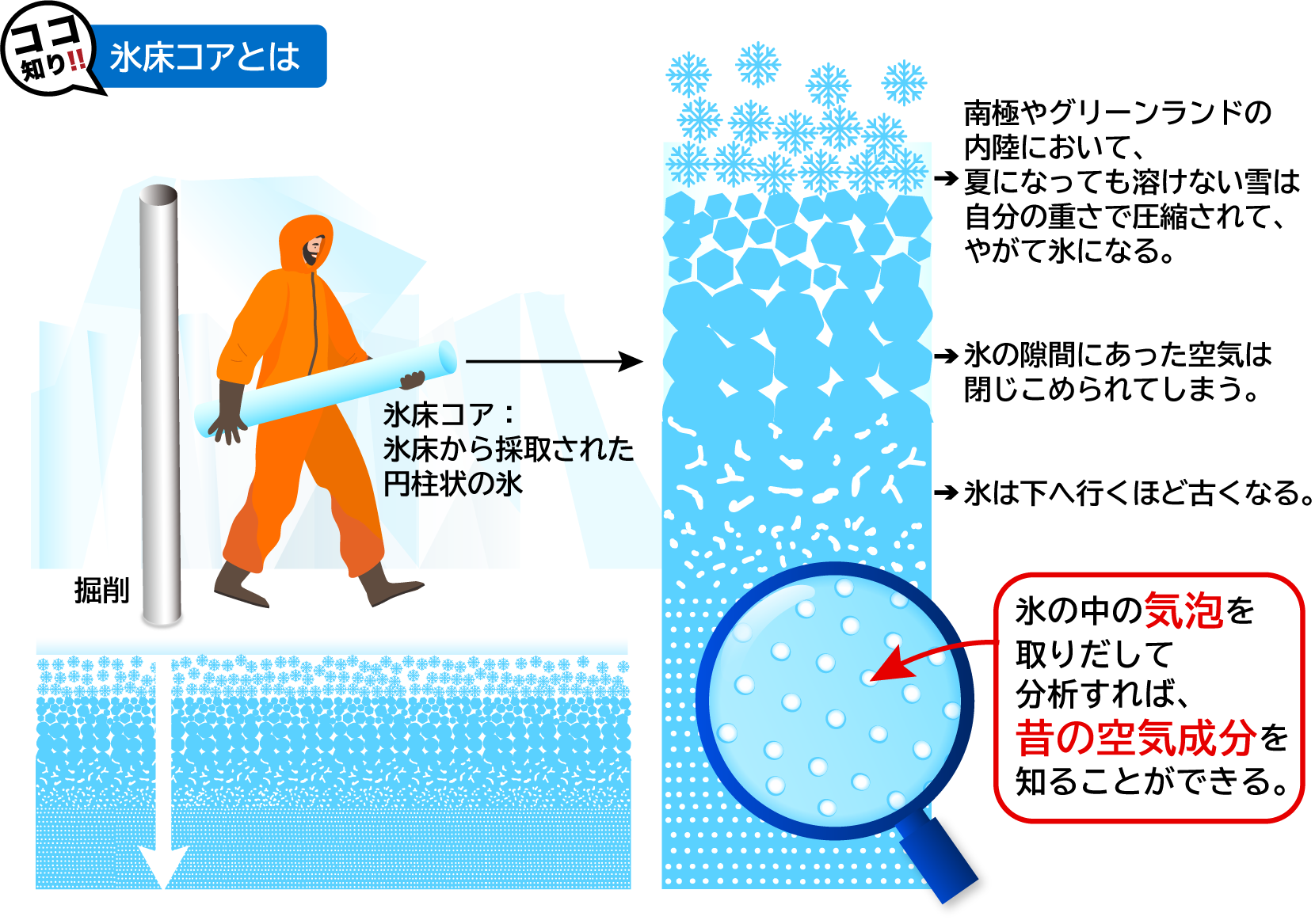

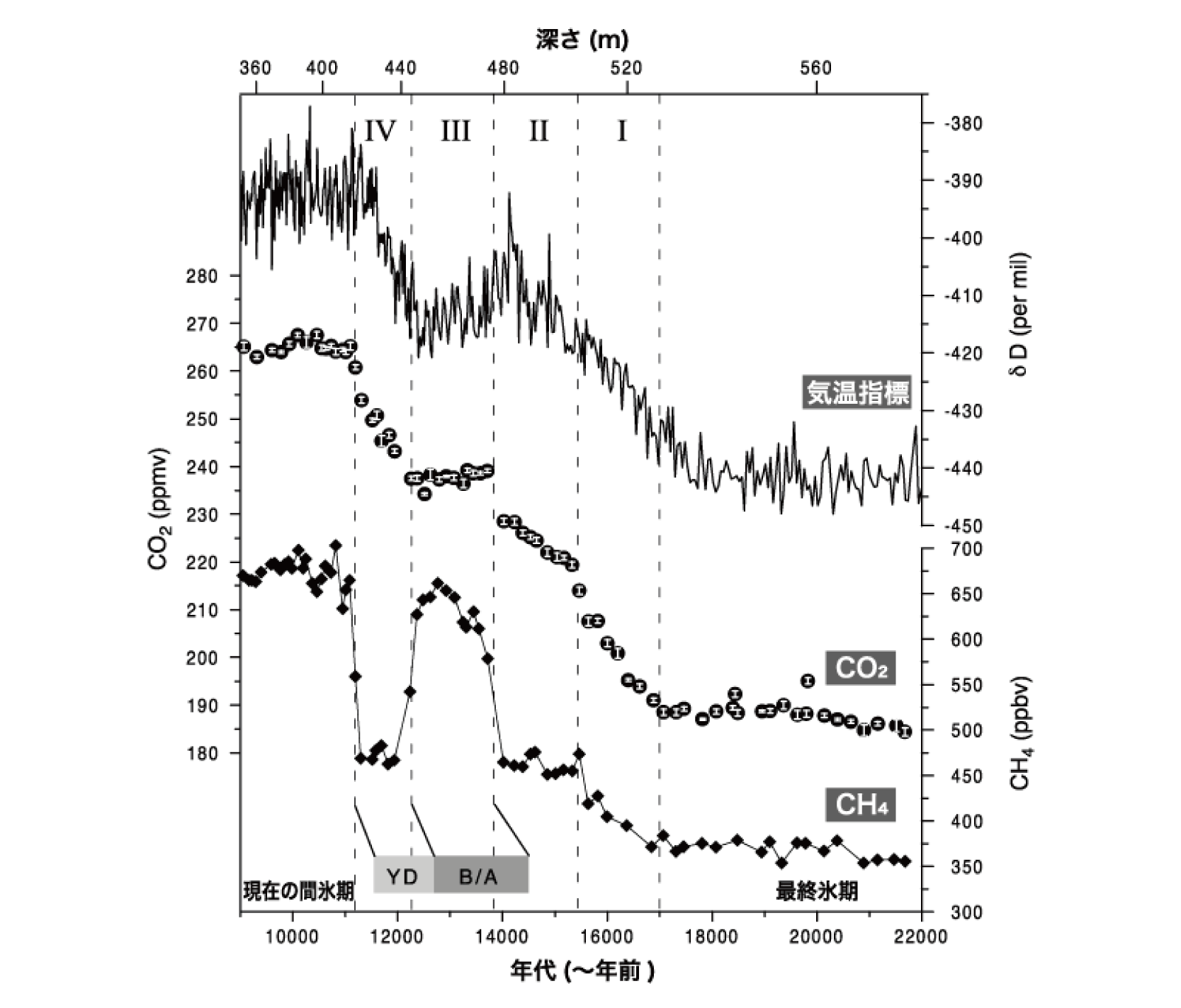

大気中のCO2濃度は人類が化石燃料を燃焼させること以外にも、自然のしくみ(陸上植物や海洋の働きなど)によって大きく変動し得るものです。たとえば、過去数十万年の間に起こった氷期-間氷期(かんぴょうき)サイクルと同期するようにCO2などの温室効果ガスの濃度が大きく変化していたという証拠が、南極やグリーンランドの氷床を掘削した氷のサンプル(氷床コア)から得られています(図1)。例として図2に一番最近の氷期(最終氷期)から現在の間氷期に移行する間の南極の気温(の指標)とCO2濃度およびメタン(CH4)濃度の詳細な変動を示します。この図を見ると、最終氷期からの気温と温室効果ガスの上昇はほぼ同時か、気温の方がやや早いということがわかります。この現象は、まず気温上昇などの気候変動で温室効果ガスの濃度が変化し、温室効果ガスの変化がさらに気温変動を増幅させたものであると説明されています。この気温の変化と温室効果ガスの変化について、以下でもう少し詳しく説明します。

2変動のきっかけは日射量の変化

およそ10万年の周期で起こった氷期-間氷期サイクルは、北半球の高緯度地方に降り注ぐ夏季の日射量が変わったことが“きっかけ”になっています。これは地球の自転軸や公転軌道の周期的な変化に対応しており、ミランコヴィッチサイクルとよばれています。図2の最終氷期の終わりを例にとると、この日射量変化をきっかけとして、北アメリカやヨーロッパを覆っていた氷床面積の減少とそれに伴う地表面反射率の減少、海水面の上昇とそれに伴う大気中の塵の減少、さらには陸上植物の分布が変化したことなどが現在の間氷期への移行に寄与したとされていますが、これらの変動に加えてCO2などの温室効果ガスの影響を考慮に入れないと、氷期―間氷期の気温差を半分程度しか説明できません。すなわち、過去にも、大気中の温室効果ガスの変動が地球の気候を実際に変えていたのです。

3自然現象として温室効果ガス濃度が変化する仕組みが明らかにされつつある

次に、過去に温室効果ガスの濃度が変化したメカニズムですが、ごく大まかには、氷期-間氷期サイクルにおけるCO2の変動には、南極周辺の海洋が重要な役割を担っていたと考えられています。一方、メタンは陸上の湿地が主たる放出源ですので、熱帯から北半球にかけての気温や降水量の変動に濃度が影響されます。図2では、最終氷期から現在の間氷期にかけての気候変動が、IからIVの四つのステージに分けられています。CO2とメタンの変動がそれぞれのステージで違ったふるまいをしているのは、上記のような発生・吸収メカニズムの違いがあるからです。

このような気温上昇のタイミングや温室効果ガスの変動要因については、その後も次々と新しい事実が明らかになりました。日本が南極ドームふじ基地で掘削した氷床コアをきわめて詳細に解析した結果、最終氷期のみならずそれ以前の氷期の終わりも気温の上昇が先であったことがわかり、ミランコヴィッチ説を強く支持したことは、これらの議論の中でも大きな貢献でした(注2)。

4過去の事実が語ること—人類が与える大きなインパクト

氷床コア解析のような過去の知見の蓄積は、将来の気候変動を予測する上で非常に貴重な情報となります。さらに別な視点からいうと、図2の“急激”に見えるCO2の増加が1,000年で20 ppm程度であるのに対して、現在では“たった10年”で同程度の濃度上昇が観測されているのですから、氷床コア解析のデータはわれわれ人類が大気に対していかに大きなインパクトを与えているかを考えさせられる貴重な情報であるともいえます。

※本回答の作成にあたり、国立極地研究所の川村賢二博士に有用な助言をいただきました。

- 注1

- IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定約

(文部科学省及び気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf) - 注2

- 南極ドームふじの氷床コアを解析した結果、北半球高緯度の夏季日射量の変化がきっかけとなって、氷期―間氷期における気温とCO2の変動が生じたことが明らかになりました。国立極地研究所「南極で掘削された氷床コアの分析から氷の年代と環境変動の復元に成功 」

Kawamura, K. et al. Northern Hemisphere forcing of climatic cycles in Antarctica over the past 360,000 years. Nature 448, 912–916 (2007). https://doi.org/10.1038/nature06015

さらにくわしく知りたい人のために

- 氷期の炭素循環について知りたいなら: 日本海洋学会編 (2001) 海と環境. 講談社.

- 氷期-間氷期の気候変動についてくわしく知りたいなら: ジョン・D・コックス(東郷えりか訳) (2006) 異常気象の正体. 河出書房新社.

- 最も新しい情報:IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 第2章「気候システムの変化の状態」 Gulev, S.K., P.W. Thorne, J. Ahn, F.J. Dentener, C.M. Domingues, S. Gerland, D. Gong, D.S. Kaufman, H.C. Nnamchi, J. Quaas, J.A. Rivera, S. Sathyendranath, S.L. Smith, B. Trewin, K. von Schuckmann, and R.S. Vose, 2021: Changing State of the Climate System. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 287–422, doi:10.1017/9781009157896.004. または https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ のChapter 2(いずれも英語)

- 第1版:2007-07-02 地球環境研究センターニュース2007年6月号に掲載

- 第2版:2014-03-03 内容を一部更新

- 第3版:2023-10-16 内容を一部更新

第1-3版 町田 敏暢(地球システム領域 大気・海洋モニタリング推進室長)