Q13オゾン層破壊が温暖化の原因?

!本稿に記載の内容は2023年10月時点での情報です

温暖化の原因は、フロンガスによるオゾン層破壊のために、太陽光が地上を強く照らすようになるためではないのですか。

1オゾン層破壊は温暖化を引き起こすのか?

オゾン層破壊を理解するためには、まず太陽光の特徴を理解する必要があります。太陽からはさまざまな種類の光(電磁波)が放射され地球にやってきますが、その種類は波長によって区別されています。人間の目には見えない、波長が400 nm(ナノメートル、1 nm = 10-9m、10億分の1 メートル)より短い光のうち、100~400nmの波長の光を紫外線と呼びます。通常、波長300 nm以下の紫外線は地球のまわりの大気によって散乱されたり吸収されたりして地表に到達しません。その吸収の主な原因は酸素分子とオゾン分子です。また、弱いですがオゾンには500 ~700 nmの可視光線(緑色、黄色、橙色)を吸収する働きもあります。高さ25 km付近にオゾン濃度のピークがあり、10~50 kmの成層圏にその約90%の量が存在します。成層圏にあるオゾンの層をオゾン層と呼んでいます。

オゾン層破壊が進むと、これまでオゾンで吸収されて地表に到達しなかった波長300 nm以下の紫外線が、地表まで到達できるようになります。また、500 ~700 nmの可視光線もより多く到達します。オゾン層破壊によって太陽光で地表がどれだけ暖められるかは、現在あるいは今後どの程度までオゾン層破壊が進むのかということと、そのオゾン層破壊の程度で地上に届くこれらの太陽光がどの程度増えるか、を考えればよいと思います。

2オゾン層破壊による地上での太陽エネルギーの増加は0.01%程度

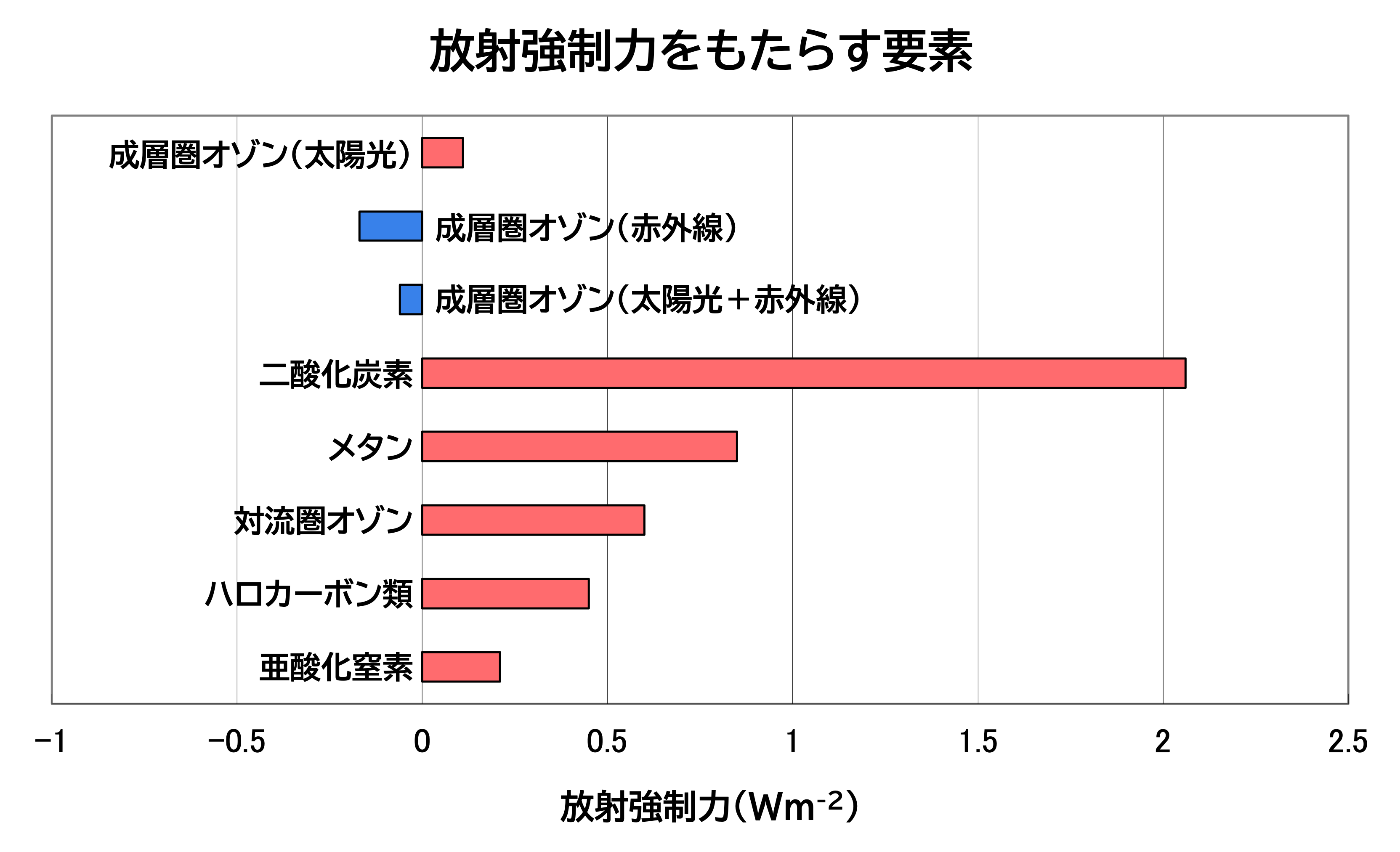

オゾン層破壊によって、10〜50 km に存在するオゾン層のうち、仮に高さ25 km以下のオゾン層がまったく消失してオゾン量が現在の約半分になったとしましょう。その場合でも、残り上半分のオゾンによってかなりの紫外線が吸収されるので、地表に到達する紫外線は、300 nm付近から5 nm程度だけ短波長側と190 ~230 nm付近とで増加するだけとなります。増加するエネルギー量は太陽からやってくるエネルギー全体に対して0.2 %程度です。また、今後予想されるオゾン層破壊は地球全体の平均で最大5 %程度ということを考慮すると(WMOオゾンアセスメントレポート2006、2010)(注1)、オゾン層破壊によって増加する太陽エネルギーは、およその見積もりで、全太陽エネルギーに対して0.02 %程度以下となり、放射強制力(地表面の加熱/冷却をもたらすエネルギーの大きさ:注2)の値としては0.27 Wm-2(1平方メートルあたり0.27 ワット)以下となります。地表に到達する500 ~700 nmの太陽光エネルギーも増えますが、その増加は同程度かそれより小さいと考えられます。これらのことを考慮した概算値の値は0.135 Wm-2となります(注3)。さらに実際には、オゾン層破壊の大きい場所は太陽高度の低い高緯度地方に限られ、また1年のうちでも春季に限られるというような事情もあり、数値モデルを使ったより詳しい計算によると、その放射強制力は地球全体の年平均で約0.11 Wm-2という値になります(図1、注3)。

3オゾンによる温室効果も減少するが、ごくわずか

ところで、オゾン層には太陽紫外線を防ぐ働きの他にもう一つ、地表に向かって赤外線を放射する温室効果気体としての働きもあります(くわしくは Q8参照)。赤外線は800 nm以上の波長の長い、目に見えない光で熱線とも呼ばれます。太陽光にも赤外線の一部は含まれますが、地表や、大気中の二酸化炭素(CO2)、水蒸気、メタン、オゾンなどからも放射され、地球の温室効果は大気中のこれらの物質から放射される赤外線によって生じます。従って赤外線の影響に限っていえば、オゾン層破壊が起こってオゾン量が少なくなればその温室効果の影響は小さくなり、地表の気温を下げるように働きます。また、オゾン層破壊によって成層圏の気温が低下し、放射される赤外線が弱まって地表の気温を下げる効果もあります。この計算方法は複雑なので省略しますが、詳しい計算によるとその放射強制力は-0.17 Wm-2となります(図1)。前に述べた地表に到達する太陽放射増加による放射強制力+0.11 Wm-2をたし合わせた正味の放射強制力は-0.06 Wm-2となり、結果としてオゾン層破壊による放射強制力はCO2の放射強制力+2.06 Wm-2(世界平均気温の変化に換算すると0.95 ℃)に比べてかなり小さく、地表気温に対してほとんど影響がないか、わずかに気温を下げる働きをします。

最近、高度10 km以上の成層圏オゾンよりも地表付近の大気汚染などで増加する対流圏オゾンの温室効果が問題となっています。対流圏オゾンの増加による温室効果は成層圏オゾンに比べるとかなり大きいのですが、それでもCO2の温室効果に比べれば小さいと考えられています(図1)。

4温暖化はオゾン層破壊に影響を及ぼすか?

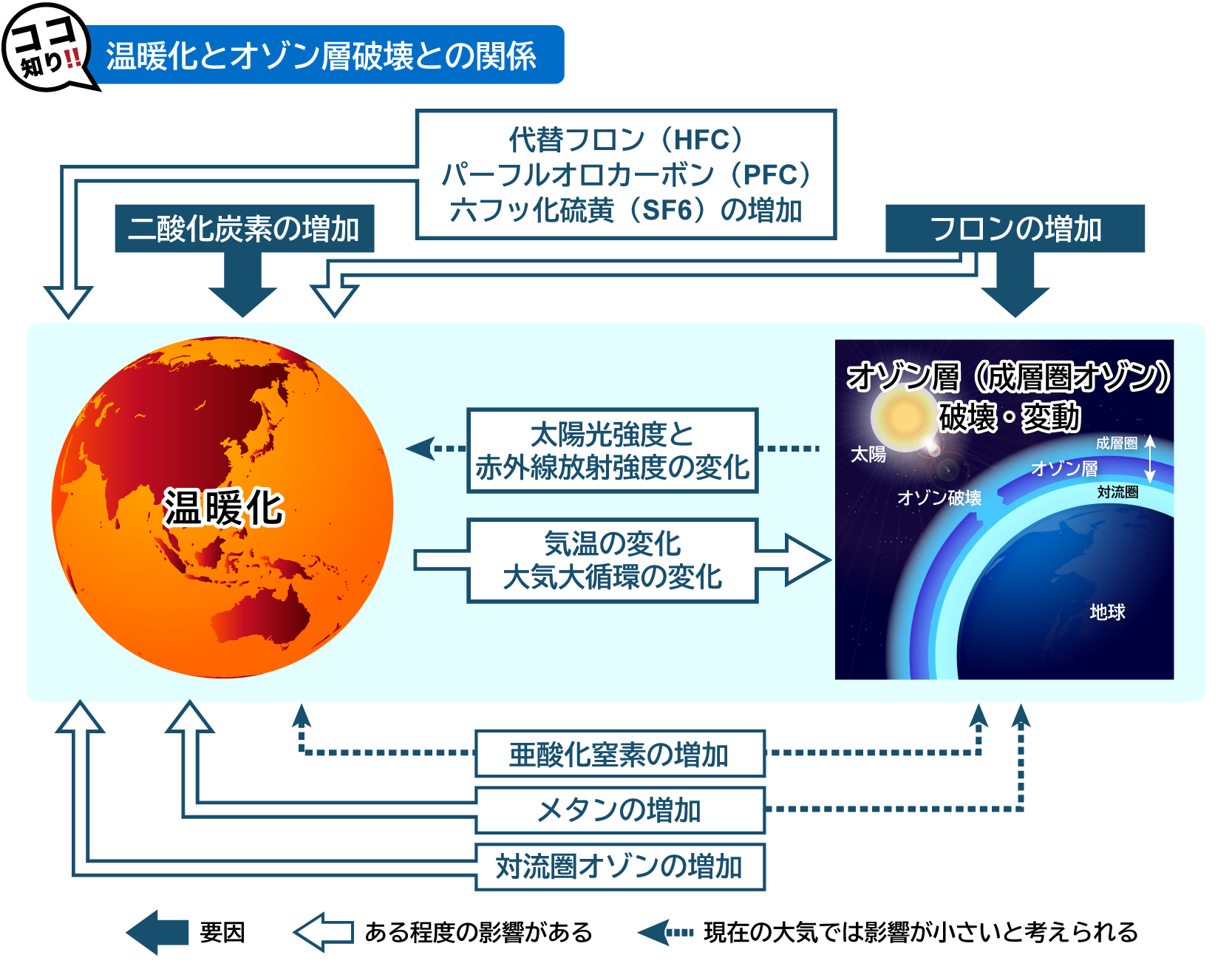

以上では、オゾン層破壊が温暖化に及ぼす影響はエネルギー的に小さいということを述べました。ここで、CO2などの温室効果気体の増加による温暖化がオゾン層破壊に影響を及ぼすかどうかについて少し付け加えておきます。「温暖化→オゾン層変化」の影響は、少なからずあるといわざるを得ません。それは、オゾンの生成と破壊に関わる化学反応の速さが成層圏の気温の影響を敏感に受けるからです。温室効果気体が大気中に増えると、地表と対流圏では気温が上昇して温暖化しますが、成層圏大気では宇宙空間に逃げていく赤外放射が増加しますので、逆に冷却されて、南極や北極で極成層圏雲(注4)ができやすくなります。過去に大量のフロンガスが放出された結果、現在のような成層圏大気の塩素濃度の高い状況では、この極成層圏雲の増加によって塩素によるオゾン層破壊が加速されると考えられます。一方、数十年後には、オゾン層破壊物質であるフロン・ハロンの規制が進むと考えられます。そのような場合、温室効果気体の量は増えるが成層圏大気における塩素・臭素濃度は下がり、塩素・臭素以外の他の化学成分との反応によってオゾン濃度が決まります。この化学反応は温度が下がるとオゾンを増やすように働きますので、成層圏大気の冷却によってオゾン濃度は増加すると考えられます。さらに、地球全体のオゾン分布と量は地球規模の大気の循環の影響を受けて変化するものなので、温暖化によってこの循環の強さが変わり、それにともなってオゾン量が変化することも考えられます。たとえば最近の数値モデルによる計算によると、温暖化によってこの循環が強まり、その影響によって循環の下降域にあたる北半球の中・高緯度域ではオゾン量が増加、循環の上昇域にあたる熱帯ではオゾン量は減少する、という予想結果が得られています。

地球温暖化の要因はCO2であり、オゾン層破壊の要因はフロンガスです。現在までのところ、この二つの問題の直接的な要因は異なるといってよいでしょう。しかしながらフロンガスはオゾン層を破壊すると同時に温室効果気体でもあるように、この二つの問題はまったく無関係ではありません(図2)。図にあげた大気微量成分の今後の濃度の変化のしかたによっては、その関係の強弱が現在と異なってくることも考えられます。たとえば、フロン・ハロン規制によって、大気中の塩素・臭素濃度は下がることが予想されていますが、一方で、肥料の使用量の増大や化学物質の製造過程によって、今後亜酸化窒素(一酸化二窒素)の大気中への放出が増加し、21世紀中にはオゾン層へ多大な影響を及ぼすようになる可能性が指摘されています(2009年、米国の科学誌『サイエンス』、WMO2018)。

- 注1

- 極域を除く北緯60度から南緯60度では、オゾン全量は1996〜2020年の期間で10年あたり+0.3 %の増加が見られました(回復傾向)。一方、極域ではまだはっきりとしたオゾン層回復の兆しは見られません。(WMOオゾンアセスメントレポート 2022)

- 注2

- 放射強制力とはCO2などの温室効果気体の濃度や太陽放射強度などの変化による対流圏界面における放射強度の変化のことです。放射強制力が正の場合には地表を加熱し、負の場合には冷却します。

- 注3

- 先に示したおおよその見積もりの0.27 Wm-2という値は、太陽が真上から照りつけた場合の数字です。実際には、1日のうちで朝夕は太陽高度が低かったり、1日の約半分は夜だったり、高緯度地方では真昼でも太陽高度が低かったりしますので、地球全体の1日平均を考えると、結局、地球の表面積の1/4の面積に太陽が真上から照りつけた時に受け取るエネルギーに等しくなります。従って0.27を4で割って0.0675 Wm-2、さらに、500 ~700 nmの太陽光エネルギーの増加も同程度あることを考慮してこれを2倍すると0.135 Wm-2となり、数値モデルを使った詳しい計算値0.11 Wm-2より少しだけ大きい値が得られます。ちなみに10月に南極上空でオゾンホールが発生した時は、そのオゾン量は50 %減くらいになってしまうのですが、その期間はせいぜい1カ月と短く、この時期は太陽高度が極端に低いため、南極に到達する太陽エネルギーは地球全体が1年に受け取る太陽エネルギーに比べれば非常に小さく、その影響は小さいといえるでしょう。

- 注4

- 極成層圏雲とは北極や南極の下部成層圏において、-78 ℃以下の極低温で生じる硫酸・硝酸・氷を成分とする雲のことです。

さらにくわしく知りたい人のために

- 島崎達夫 (1989) 成層圏オゾン. 東京大学出版会.

- 松野太郎, 島崎達夫 (1981) 成層圏と中間圏の大気. 東京大学出版会.

- 岸保勘三郎, 田中正之, 時岡達志 (1982) 大気の大循環. 東京大学出版会.

- WMO (2006) Scientific Assessment of Ozone Depletion

- WMO (2010) Scientific Assessment of Ozone Depletion

- WMO (2018) Scientific Assessment of Ozone Depletion

- WMO (2022) Scientific Assessment of Ozone Depletion

- 第1版:2007-07-31 地球環境研究センターニュース2007年7月号に掲載

- 第2版:2014-02-06 内容を一部更新

- 第3版:2023-10-19 内容を一部更新

1. 第1-2版 秋吉 英治(出版時 大気圏環境研究領域 大気物理研究室 主任研究員/ 現在 地球システム領域 気候モデリング・解析研究室 シニア研究員)

2. 第3版 山下 陽介(地球システム領域 地球環境データ統合解析推進室 主任研究員)