日経エコロミー 連載コラム 温暖化科学の虚実 研究の現場から「斬る」!

第4回 太陽活動が弱くなっている?—温暖化への影響は

2009年5月27日

こんにちは、国立環境研究所の江守正多です。先月から今月にかけて、「太陽活動が弱くなっている」というニュース(例えばNHK【2012年6月現在リンク切れ】やナショナル・ジオグラフィック【2015年2月現在リンク切れ】)を見た人がいらっしゃるかもしれません。太陽から地球に降り注ぐエネルギーの量が減れば、それはもちろん地球の温度を下げる効果を持ちますから、地球温暖化と大いに関係がある話です。僕は太陽研究の専門家ではありませんので、「研究の現場から」という意味ではこの話題は少し慎重に扱う必要があるのですが、この機会に僕なりの説明を試みたいと思います。

まず、太陽の活動は11年前後の周期(太陽周期)で強弱の変動を繰り返していることがよく知られています。活動が活発なときは太陽の表面に黒点(周囲より温度が低いため黒く見える部分)や白斑(周囲より温度が高いため白く見える部分)、フレア(太陽の表面で発生する爆発現象)などが多く観察され、太陽から地球に降り注ぐ日射エネルギーの量も増えます。そしてプラズマ(電気を帯びた粒子)の流れである「太陽風」も強くなります。

逆に不活発なときは太陽の表面は静かで、地球への日射エネルギーも太陽風も弱くなります。現在の太陽活動はこの太陽周期の変動の極小期にありますが、前回の極小期から11年を過ぎてもなかなか活動が回復傾向を見せないことが、ニュースになっているわけです。

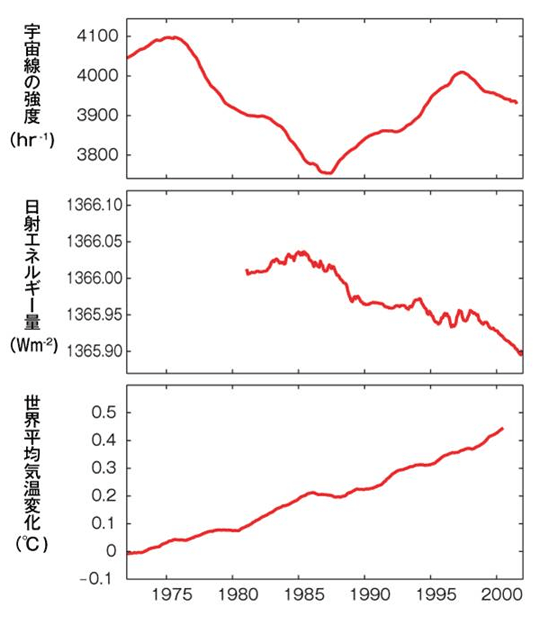

図過去3回の太陽周期。上は衛星で観測された日射エネルギー量、下は黒点数の変動を表す。コロラド大学Greg Kopp氏のHPより。

太陽周期の変動による地球への日射エネルギーの変動の振幅は平均値の0.1%程度です。この変動は、地球の高度およそ10キロメートル以上の成層圏など高層の大気に明瞭な変動をもたらすことが知られていますが、私たちが住んでいる対流圏の気温に及ぼす影響は大きくありません。

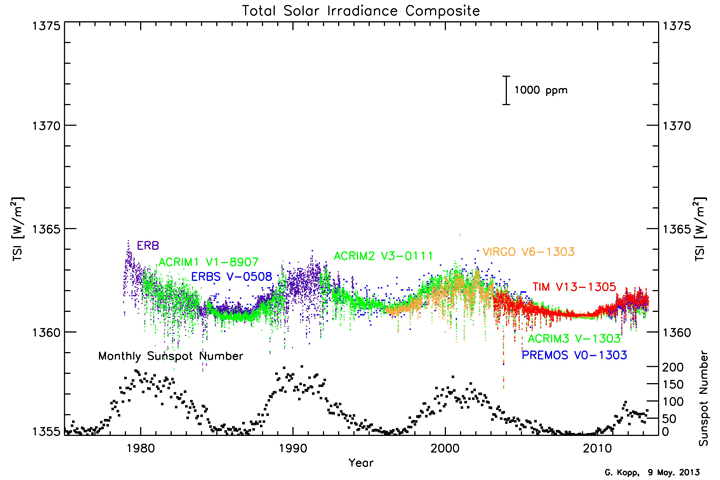

図マウンダー極小期ごろから現在までの日射エネルギー量の変動の推定。水色の領域の上限と下限の線が推定値の上限と下限にそれぞれ対応する。IPCC WG1 AR4, Cambridge University Press, Figure 2.17より。

しかし太陽活動の変動には、この11年前後の太陽周期よりも長期的な変動が重なっています。地球の対流圏の気温に長期的な変動をもたらすのは、こちらの方です。例えば、17世紀にはマウンダー極小期といって太陽活動が数十年にわたって不活発だった時期があることが黒点観測などからわかっています。このような太陽活動の長期的な変動の大きさはまだ推定にかなり幅がありますが、1750年から現在までに地球が吸収する日射エネルギーが地表1平方メートル当たり0.06~0.3ワット程度増加したと考えられています。

ちなみに、同時期に大気中の二酸化炭素の増加が地球大気に対して余分にもたらしたエネルギーは地表1平方メートル当たり1.7ワットほど。日射エネルギーの長期変動がもたらす影響は、二酸化炭素に比べてかなり小さいことがわかります。

ところが、太陽活動が地球の温度に与える影響は、もっと複雑な可能性もあります。たとえば、十数年前からデンマークのスベンスマークという人が提唱し始めた以下のような説があります。地球には太陽系外からの「宇宙線」(高エネルギーの粒子のことです。「宇宙船」ではありませんよ)が降り注いでいるのですが、太陽活動が活発になると太陽風が強くなり、宇宙線が地球に入りにくくなります。

ここまでは誰でも認める話です。スベンスマークの説が独特なのは、この宇宙線が地球の雲のでき方をコントロールしているという点です。地球に入る宇宙線が減ると、雲粒の核ができにくくなって、雲の量が減り、雲による日射の反射が減り、地球が吸収する日射の量が増えるとされます。したがって、この説が正しければ、太陽活動が活発なときには日射エネルギーの増加だけでなく雲の減少を通じても地球の温度を上げる効果があるというわけです。

このスベンスマーク効果は、原理的にはおかしくないのですが、本当に効くのか、どれくらい大きな効果なのか、といったことは2007年のIPCC第4次報告書では未決着でした。具体的な過程が不明であったため、温暖化の予測に用いられる大気海洋のコンピューターシミュレーションである「気候モデル」にも、この効果は取り入れられていませんでした。

しかし、こういった新しい仮説について研究を進めることはもちろん大切です。これを先入観で否定しても、先入観で信奉してもいけません。

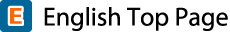

近年の太陽活動の弱まりと地球の気温変化の関係については、図に示した観測データから以下の知見が得られています。太陽周期の変動をならすと、太陽活動の弱まりは1985年ごろから始まって、現在まで続いています。この間、地球に降り注ぐ日射エネルギーは減少しています(図中段)。また、太陽風の弱まりに対応して、地球に降り注ぐ宇宙線は87~97年の期間で増えています(図上段)。スベンスマーク説が正しければ、この宇宙線の増加は地球の気温を下げる効果を持つはずです。

それにもかかわらず、この期間に地球の気温は長期傾向として上昇し続けています(図下段)。もしも太陽活動の弱まりのせいで気温が下がるとしたら、その傾向は85年ごろから表れなければならないのです。

この事実から2つのことがいえます。1つは近年の地球温暖化の主要な原因が太陽活動の変動によるものではないこと。もう1つは、最近の太陽活動の弱まりが地球温暖化を打ち消すほどの大きさの効果をもたらしそうにはないことです。

太陽活動の変動の効果が、スベンスマーク説のような間接的な効果によって増幅されずに、単に日射エネルギーの変動分の効果しか持たないとすれば、この事実とつじつまが合います。実は、IPCC第4次報告書の出版以降に、スベンスマーク効果を否定する知見が相次いで発表されています。1つは、宇宙線が短期的に減少するForbush decreaseと呼ばれる現象と雲の量の関係を調べたところ、スベンスマーク説を裏付ける関係が見られなかったことです。もう1つ【2015年2月現在リンク切れ】は、気候モデルにスベンスマーク効果を入れて計算したところ、宇宙線の増減に伴う雲の変化は非常に小さかったというものです。

特に後者の研究結果を知ったとき、僕はちょっとした感慨がありました。「エネルギー・資源学会」のメール討論をご覧になればわかるように、国内でスベンスマーク効果の可能性を追求しているのは、東京工業大学の丸山茂徳さんや海洋研究開発機構の草野完也さんです。実は、僕は去年の4月に東工大を訪ねてお2人と意見交換し、スベンスマーク効果を気候モデルに入れてその効果を調べる共同研究をしたいですね、と話したことがありました。

丸山さんたちはスベンスマーク効果の重要性が示されると予想していて、僕はそれが重要でないことが示されると予想していました。予想は違っても、それを科学的にきちんと調べたいという点では一致していたのです。しかし、世界に同じような考えの人はいるもので、米国の研究者が先にこれを研究していたわけです。そして、彼らの結果はスベンスマーク効果が重要でないと示すものでした。

なお、17世紀のマウンダー極小期のころは、「小氷期」といって北半球の気温が低温だったらしいことが知られています。これがどのくらいの範囲で、どれくらい低温だったのかはよくわかっていませんが、北半球の平均で20世紀より1度くらい寒かった可能性もあるようです。この原因がすべて太陽活動だと考えると、やはり太陽活動の低下の影響はもっと大きいはずではないか、と思うかもしれません。しかし実際は、同時期に火山活動が活発であった点を計算に入れると、現在推定されている日射エネルギーの変動の範囲で(スベンスマーク説のような増幅効果を考えなくても)おおむねつじつまが合います。

そういうわけで、太陽活動の変動がこれまでのような大きさであれば、地球温暖化にもたらす効果は小さいはずです。しかし、未曾有(みぞう)の変動を見せれば話は別かもしれません。現在の太陽活動の弱まりがいつごろ回復するのかは、太陽研究の専門家でもよくわからないようです。今後の太陽活動を引き続き注視していくことは、もちろん科学的に重要ですね。

では、今回はこのあたりで。

[2009年5月27日/Ecolomy]