2018年7月号 [Vol.29 No.4] 通巻第331号 201807_331002

温暖化対策を気候モデルでどう理解するか 統合的気候モデル高度化研究プログラム平成29年度公開シンポジウム開催報告

1. はじめに

2016年に発効したパリ協定では温度目標として、「産業革命前を基準とする世界平均の地上気温上昇を2°Cより十分低く抑え、1.5°C未満に抑える努力を追及する」ことを掲げています。この温度目標を達成するために温室効果ガスの排出をどの程度削減する必要があるかは、気候モデルを用いた数値シミュレーションの結果から見積もることができます。しかし、シミュレーションの結果を複数の気候モデル間で相互に比較すると、ある程度のばらつき、すなわち不確実性が見られます。シミュレーション結果の不確実性は、温室効果ガスの排出削減について検討する際にどのような問題を引き起こすのでしょうか。また、問題の解決に向けてどのような研究が実施されているのでしょうか。

こうした疑問にお答えするべく、最新の研究状況をご紹介する一般向けのシンポジウムが、平成30年3月8日(木)に東京一橋講堂で開催されました。本シンポジウムは「温暖化対策を気候モデルでどう理解するか」と題して、文部科学省委託事業「統合的気候モデル高度化研究プログラム(以下、統合プログラム)」の一環として実施されたものです(図1)。

シンポジウムでは最初に東京大学の住明正プログラム・ディレクターより会の趣旨説明が行われ、続いて電力中央研究所の筒井純一氏、地球環境産業技術研究機構の秋元圭吾氏、国立環境研究所の小倉知夫、海洋研究開発機構の立入郁氏の4名による講演が行われました(写真1)。以下に、当日の講演の内容をご紹介したいと思います。

2. 講演の概要

「温暖化対策の基盤となる気候モデルの情報〜排出削減の長期目標にモデルの情報はどのように活用されるか〜」筒井純一(電力中央研究所)

本講演では、パリ協定の温度目標を達成するために温室効果ガスの排出量の上限値をどの程度に留める必要があるかについて解説しました。その内容は、2013–14年に発表されたIPCC第5次評価報告書に基づいています。

温度目標と整合するような温室効果ガスの排出量上限値は、温度目標の値によってほぼ決まります。その理由は、産業革命前から大気中へ排出されたCO2の総量(累積CO2排出量)は温度上昇と比例する性質があり、温度上昇の上限値が設定されれば、上記の比例関係に基づいて累積CO2排出量の上限値が決まるためです。パリ協定の2°C目標の場合、CO2以外の温室効果ガスによる温度上昇をおよそ0.4°Cに想定すると、CO2による温度上昇が2 − 0.4 = 1.6°Cとなりますので、1.6°Cの温度上昇に相当する累積CO2排出量が人類の排出できるCO2の上限値となります。

ここで問題となるのは、上記の比例関係を特徴付ける比例定数が気候モデルによる数値シミュレーションから求まるものであり、その値には複数のモデル間でばらつき(不確実性)が見られることです。そのため、人類の排出できるCO2量の上限値にも不確実性が現れます。こうした不確実性を考慮すると、あるCO2排出量で2°C目標を達成できるかどうかは確率の問題となります。そして、2°C目標を達成する確率を高めるためには累積CO2排出量の上限値を低めに設定する必要が生じます。

このような背景があるため、累積CO2排出量と温度上昇の間の比例定数について不確実性を理解し、その低減に向けた方策を探ることは気候科学における重要な論点となります。議論を前進させるために必要なことは、気候感度、海洋の熱吸収、海洋・陸域によるCO2吸収の大きさについて、科学的合意を得ることです。ここで述べる気候感度とは、大気中CO2濃度の倍増により地球平均で地表気温が最終的に何°C上昇するかという値を意味しており、現時点では1.5–4.5°Cの可能性が高いと考えられています。

また、人類による累積CO2排出量が今後増加して、仮に2°C目標に相当する上限値を超えてしまった場合、大気からCO2を除去することで温度を目標水準まで下げることが可能かどうかも、注目を集める論点です。しかしこの問題については本格的な研究が始まったばかりであり、今後の展開が重要となります。

「気候変動対応策から見た気候モデル研究進展の価値」秋元圭吾(地球環境産業技術研究機構)

本講演では、気候予測の不確実性が気候変動対応策(特に温室効果ガスの排出削減策)へ及ぼす影響について議論しました。その内容は、経済産業省「地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業」で得られた成果に基づいています。

パリ協定の2°C目標を達成できるようなCO2排出経路を2010–2300年について試算したところ、気候感度の設定により異なる結果が得られました。このため、2°C目標を達成するために必要となる緩和費用(CO2排出の削減費用)も、気候感度の設定により大きく異なります。気候感度の設定値が緩和費用の見積もり額へ及ぼす影響は、特に21世紀半ばで大きいという特徴が見られました。また、気候感度に不確実性が大きい状況下で温度目標を達成するには、気候感度を高めに想定してCO2排出の削減量を大きめに見積もる必要があることも示唆されました。以上の結果が示すことは、気候変動予測研究の今後の進展により気候感度の不確実性を早期に解明できるならば、温室効果ガスの排出削減費用等に大きな低減が見込めるため、社会的な価値が極めて大きいということです。

本講演ではこのように、気候変動予測研究は気候変動リスクへの対応戦略を策定する上で極めて重要なものとして、今後の一層の進展に期待を示しました。また、将来予測の不確実性は気候感度だけではなく影響被害推計やCO2排出削減費用推計にも存在することを述べ、こうした様々な不確実性をよく理解し、より良い気候変動リスク対応戦略を立案していくことが重要であると指摘しました。

「気候予測の不確実性を理解する〜気候感度の研究の現状とこれから〜」小倉知夫(国立環境研究所)

本講演では、気候モデルを用いた将来予測シミュレーションの結果がモデル間で一致しない理由について解説しました。さらに、予測の不一致を理解・低減するためにどのような研究が実施されているか、近年の動向を報告しました。

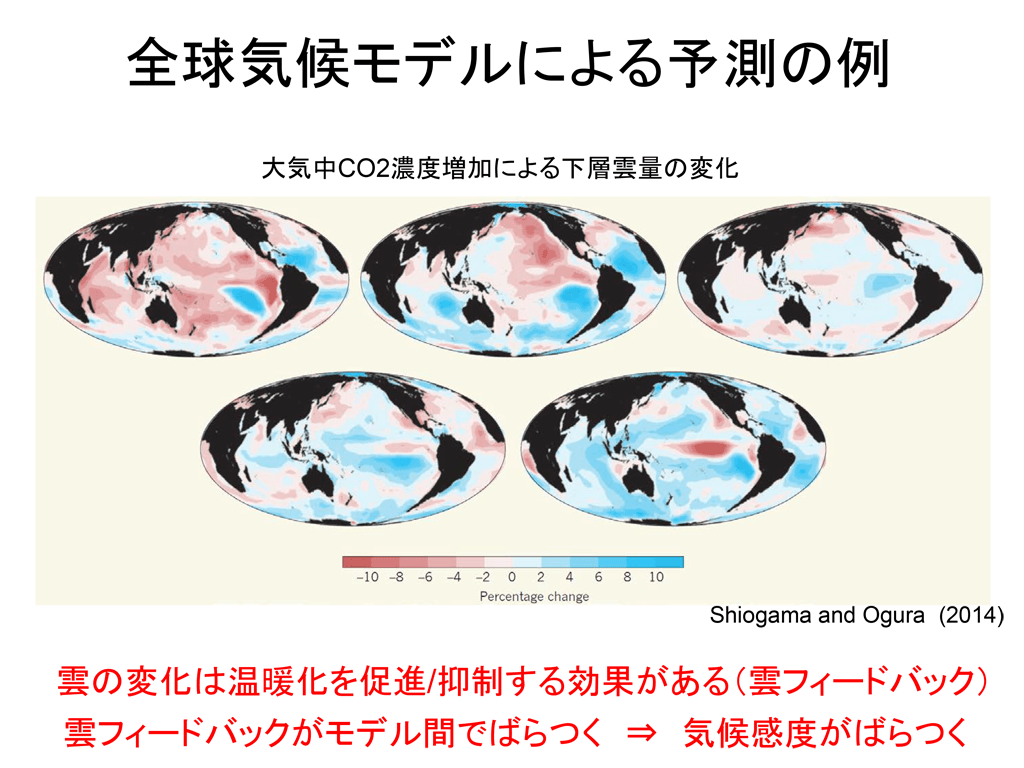

気候モデルでは物理法則に基づいて将来の気候状態を計算します。しかし、計算方法の一部が複数のモデル間で異なるため、計算結果がモデル間で一致しません。計算結果の不一致は様々な変数に現れますが、その中で特に重要視されるのが温暖化に伴う雲の変化です。何故なら、雲の変化は温暖化を促進したり抑制したりする働き(雲フィードバック)があるためです。雲フィードバックが複数のモデル間で一致しないことにより気候感度に食い違いが生じ、それが気候予測シミュレーションの不確実性につながります。

気候予測に関する不確実性を低減するには気候モデルを高度化することが有効です。しかし、気候モデルの開発には多くの時間が必要です。そこで、モデル開発と並行して、不確実性の低減を目指した研究が実施されています。そのような研究が目指す方向性としては、1) 性能の高いモデルの結果を選ぶ、2) 観測データを用いてモデルの計算結果を補正する、3) 観測データから気候感度を推定する、というものが挙げられます。1) については、性能の高いモデルをどのように選ぶかが問題となります。現在気候のシミュレーション結果が観測データとどれほど良く一致するかを見て成績を付け、好成績のモデルを選ぶのですが、どの変数に注目するかによってモデルの成績は変わってしまいます。そこで、現在気候と将来予測の間で関係の深い変数を探し出して成績の指標とする方法が採られています。

気候感度の不確実性の理解と低減は1980年代から取り組まれてきた難しい課題です。しかし、上記1) 〜3) に挙げたように不確実性の低減を目指す研究が近年、世界各国で活発化しており、成果が蓄積しつつあります。日本においても、統合プログラムとその先行プロジェクトである気候変動リスク情報創生プログラムで研究を実施しており、不確実性の低減に資する成果が得られています。

「地球システムモデルで炭素排出と気候変化の関係を理解する」立入郁(海洋研究開発機構)

本講演ではまず、気候の将来予測シミュレーションで用いられる地球システムモデル(Earth system model: ESM)とはどのようなものか、解説しました。次いで、気候予測の不確実性を理解・低減するためにどのような研究が行われているか、炭素循環に注目して近年の動向を報告しました。

ESMとは、大気、海洋、陸域の間で生じる炭素(CO2)の循環を計算できるように、従来用いられてきた気候モデルに生物・化学過程のモデルを加えたものです。ESMを用いると、人間活動によるCO2排出が原因となって自然界の炭素循環と気候が互いに影響を及ぼし合いながら変化する様子を計算できます。ESMによるシミュレーション結果は、様々な観測データと比較することで信頼性を検証されています。例えば陸域や海の炭素吸収量について、ESMは観測データの特徴をある程度良好に再現できることが知られています。

一方、将来予測シミュレーションでは複数のESMの間で結果にばらつき(不確実性)が見られます。特に注目を集める変数が、累積CO2排出量と温度上昇の間の比例関係を特徴付ける比例定数です。この比例定数は、「累積CO2排出量に対する過渡気候応答(Transient climate response to cumulative CO2 emissions: TCRE)」と呼ばれており、複数のモデル間で見積もりに3倍の開きがあります。筒井氏の講演で示されたように、この比例定数(TCRE)は人類が排出できるCO2量の見積もりに直結する値です。そのため、不確実性の理解と低減が強く求められています。

TCREの見積もりに不確実性が生じる要因としては、気候感度の値と陸域におけるCO2肥沃効果の強さがモデル間で一致しないことが重要視されています。CO2肥沃効果とは、光合成の原料である大気中のCO2が増えることにより光合成が促進される効果を指します(CO2施肥効果とも呼ばれます)。気候予測の不確実性について理解を深め、低減するために、ESMのシミュレーション結果を現在の観測値やその季節変化と比較する研究が進行しています。その中では、陸域のCO2肥沃効果に対して観測から制約を与える試みも報告されています。

本講演では最後に、ESMを用いた今後の研究展開について紹介しました。具体的には、2021年に公表予定のIPCC第6次評価報告書(第1作業部会)に向けて気候シミュレーションを実施すること、影響評価モデルや社会経済モデルとESMとの連携・結合を目指すこと、将来の温暖化に伴い氷床などが急激に変化する可能性について検討すること、そして気候を人為的に変化させる技術(ジオエンジニアリング)が気候に及ぼす影響を評価することです。

3. おわりに

シンポジウムでは以上の4名による講演が終了した後、東京大学の木本昌秀プログラム・オフィサーによる総括および参加者との質疑応答が行われました。聴衆の方々からいただいた質問やコメントからは地球温暖化や気候予測に対する関心の高さがうかがわれ、研究に携わる一員として励まされると同時に、役割の重さをあらためて感じました。

シンポジウムが開催された3月8日の東京は天気が雨模様で肌寒い1日となりましたが、それにも関わらず245名の方々に参加をいただきました(写真2)。心より感謝を申し上げます。講演で使用されたスライドは以下のURLからダウンロードできます。内容の詳細について興味を持っていただけた場合は、どうぞこちらもご参照ください。

http://www.jamstec.go.jp/tougou/event/sympo/2017/program.html